10 2010

Etwas anderes als die Bürokratie der „Qualität“. Kunstausbildung und Protest, 2009/1979

Schlösser mit Nummerncode

Zurück aus der Sommerpause ließen sich Anfang Oktober 2010 im Hauptgebäude der Akademie der bildenden Künste in Wien einige Veränderungen feststellen. Nicht nur wurde das grafische Leitsystem in den vergangenen Monaten erneuert, ein neuer Ausstellungsraum eröffnet und die alte Gemäldegalerie nach längerer Schließung wieder dem Publikum zugänglich gemacht – an signifikanter Stelle prangen jetzt, wie techno-soziale Signalelemente der neuen alten Ordnung, Schlösser mit einem elektronisch betriebenen Nummerncode. Installiert wurden diese Sicherheitstools an den großen, verglasten Holztüren, die den Eingang zur Aula bilden, dem Ort der Besetzung, der Vollversammlungen, Arbeitsgruppentreffen, Volxküchen, Partys, Konzerte und Kunstaktionen seit dem Oktober 2009. Offenbar soll der Zugang zur Aula künftig stärker reguliert werden. Die Maßnahme ist aus der Sicht der Akademieleitung und der staatlichen Immobiliengesellschaft, der dieser klassizistische Kunstpalast aus der Spätzeit des Habsburger Reiches gehört, nur allzu gut zu verstehen. Die Unruhe der Proteste und Streiks hatte sich in diesem Raum besonders sichtbar manifestiert. Da kamen die langen Semesterferien gerade recht, um für etwas Ordnung zu sorgen.

Aber die Schlösser mit dem Nummerncode (die vielleicht schon länger dort angebracht waren, aber erst jetzt ihre volle semiotische Wirkung entfalten) sind natürlich auch ein äußerst schwächliches Symbol. Hilflos scheinen sie einer Entwicklung den sprichwörtlichen Riegel vorschieben zu wollen, die diejenigen, die ihren Einbau verantworten, kaum kontrollieren können. Seit einigen Jahren und immer intensiver seit Oktober 2009, also seit den Besetzungen an den Universitäten in Österreich und in anderen Ländern, wird über die De-demokratisierung, Ökonomisierung und Edu-Factorysierung der Universitäten debattiert. In der Akademie der bildenden Künste Wien und in deren Umfeld haben diese Debatten und die sie begleitenden und beflügelnden Aktionen zu einigen spürbaren Veränderungen geführt. Die Analyse der bestehenden Hierarchien und Arbeitsbedingungen im Hochschulwesen, und manchmal auch die Intervention in diese, schärften bei den Akteur_innen den Blick für eklatante soziale und ökonomische Verwerfungen innerhalb und außerhalb der Institution. Solche Verwerfungen treten etwa in den Ergebnissen einer jüngeren Umfrage unter Bewerber_innen und Absolvent_innen der Akademie zu Tage, die zeigen, wie sehr das Studium der „freien Künste“ weiterhin als ein Privileg anzusehen ist, das vor allem von Angehörigen „bildungsnaher“, EU-einheimischer und ökonomisch wohlhabender Schichten wahrgenommen wird. Diese nicht-egalitäre soziale Verteilung der Möglichkeiten kann damit zu tun haben, dass „Kunst“ traditionell als eine außerhalb der Gesellschaft und gegen deren Traditionen und Konventionen operierende Praxis betrachtet wird, betrieben von speziellen Subjekten, die an der Produktivität dieser Gesellschaft nur parasitär beteiligt und daher gewissermaßen bevorzugte Überflüssige sind. Doch ist dies nur die Kehrseite des Umstands, dass „Kunst“ oder „Kulturproduktion“ im Postfordismus zentrale Produktivkräfte geworden sind, deren ökonomische Bedeutung sich freilich weniger in einem (durchaus boomenden) Kunstmarkt zeigt als in normativen Konzepten wie „Kreativität“, „Ästhetik“ oder „Kritikalität“. Diese sind sowohl eng mit „Kunst“ assoziiert als auch an der Produktion zeitgenössischer Subjektivität entscheidend beteiligt, worüber sie wiederum ihre gesellschaftliche Wirkung entfalten.

Dass „Kunst“ keine autonome und gewissermaßen unschuldige Zone ist, muss nach Jahrzehnten der ideologiekritischen und soziologischen Analyse nicht eigens betont werden. Trotzdem gehört, sehr zu Recht, zu den zentralen Kritikfiguren der Proteste in und um die Akademie der bildenden Künste, dass sich das Geschehen und die Problemlage einer Kunstakademie nicht isoliert von gesamtgesellschaftlichen und letztlich globalen sozialen, ökonomischen und politischen Prozessen beschreiben und beurteilen lassen. Die Kritik an den Versuchen, Elemente des Bologna-Abkommens zu implementieren und damit die Verschulung des Studiums und das Konkurrenzprinzip auf allen Ebenen voranzutreiben, traf und trifft sich daher mit der Kritik an der Verstricktheit − auch einer Kunstuniversität wie der Akademie − in die globalen Steuerungsmechanismen und Exklusions/Inklusionslogiken von Migration, Finanz- und Wissenstransfer.

Plötzlich standen Rassismus, Sexismus, Homophobie oder auch Tierrechte in einem institutionellen Raum, dem Raum der Kunstausbildung, dessen traditioneller Auftrag es ‚eigentlich’ ist, Nachwuchskräfte für den Kunstbetrieb zu produzieren, die Ideologie individueller Kreativität zu pflegen und die wertvolle Ressource der Originalität zu sichern – alles üblicherweise unter der Prämisse, dass von den sozialen, politischen und ökonomischen Bedingungen, unter denen sich diese Wiederholung einer prominenten patriarchal-bürgerlich-nationalistisch-abendländischen Illusion vollzieht, bitte höflich abzusehen ist.

Studienplatzbewirtschaftung

Nicht zuletzt bedingt durch die Finanzkrise, zeichnen sich die Umrisse der Verdrängungen, Asymmetrien und Prekarisierungen im universitären Kontext nun immer schärfer ab. „Das Geld“ ist seit 2008 noch viel knapper geworden, als es ohnehin zuvor schon war, und die österreichischen Zeitungen verkünden im Oktober 2010, dass „Österreichs Hochschulen […] ein Jahr nach den großen Studentenprotesten zu Semesterbeginn erneut vor dem Zusammenbruch [stehen]“ (Die Presse, 4. Oktober 2010). Innerhalb der Akademie der bildenden Künste wuchern in diesen Tagen, ein Jahr nach dem Beginn der Proteste, die Gerüchte um Budgetkürzungen, die vor allem das Personal betreffen und damit auf Abbau von Stellen, Nichtverlängerung von Verträgen und weitere Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse hinauslaufen sollen.

Die österreichische Regierung hat angedroht, durch ein Einfrieren des Hochschulhaushalts bis 2013 real zehn Prozent bei den Universitäten zu kürzen, und das kann bei ohnehin schon vollends ausgedünnten Finanzdecken nur radikale Einschnitte in dem wohl empfindlichsten und zugleich verfügbarsten Bereich, der Lehre, bedeuten. Gleichzeitig schlagen angeblich drei Milliarden Steuer-Mehreinnahmen in Österreich zu Buche. Ob es sich nun so verhält oder doch etwas anders, in jedem Fall liegt es für manche der politischen Akteur_innen nahe, hier einen eklatanten Widerspruch zu wittern und zu skandalisieren. Und so mobilisieren auf einmal sogar die Rektor_innen öffentlich und medienwirksam gegen die finsteren Pläne des Ministeriums.

Damit greifen sie auch, nicht ohne Kalkül, die Energie der ungeliebten Proteste von 2009/10 auf, die von Studierenden, Lehrenden und Forschenden ausgegangen waren. Die Agenda der meisten Hochschulleitungen allerdings ist durchsichtig und unterscheidet sich erheblich von den Forderungen der Protestierenden nach einer konsequenten Ausweitung der Bildungsmöglichkeiten, anstelle ihrer Einschränkung. Denn ganz dem Wunschbild einer international konkurrenzfähigen Universität entsprechend, will das Establishment die Ausstattung der Studienplätze verbessern, um damit „Exzellenz“ zu gewährleisten. Als bahnbrechende Innovation wird hier das neoliberale Modell der in Österreich so genannten Studienplatzbewirtschaftung betrachtet. Unter diesem Begriff ist nichts anderes zu verstehen als eine (in den meisten Departments einer Kunstakademie übrigens immer schon gegebene) Zulassungsprüfung mit dazugehöriger Finanzierung über Studiengebühren, die bisher in Österreich zumindest von EU-Bürger_innen nur in geringem Umfang zu entrichten sind. Die neoliberale Hochschulpolitik hat sich, um diese Idee als sozialgerecht vermitteln zu können, die wohlklingende, aber gleichvoll verräterische Formel vom „Bildungskredit“ einfallen lassen.

Im Windschatten einer Rhetorik der verbesserten „Ausstattung“ wird das scheinneutrale Prinzip „Qualität“ lanciert. Auf der Basis der medial gepushten Schreckens-Imago des überfüllten, „vermassten“ Hörsaals, in dem die Studierenden auf dem Boden sitzen müssen und folglich keine „Qualität“ entstehen kann, und der realen, von vielen auch öffentlich gemachten Erfahrungen von Stress und Überforderung bei Studierenden wie Lehrenden ergeben sich die Rezepte − vermeintlich − wie von selbst. Die diskursiv und politisch konstruierte Evidenz der Lage lässt dann nur den Schluss zu: die Zahl der Studierenden begrenzen. Begleitet wird diese Strategie mit populistischen Bildern wie dem des Generaldirektorensohns, für den die Steuerzahler_innen derzeit genauso viel Geld aufbringen müssen wie für die Tochter aus einem „bildungsfernen“ Arbeiter_innen-Haushalt. Das ist eine jener plakativen „Ungerechtigkeiten“, an denen sich das neoliberale Projekt gern bedient.

Entblößung der Existenz?

Nicht nur wegen der budgetären Misere sind die Blütenträume der Kreativwirtschaft und Wissensökonomie (ebenso wie die einer erfolgreichen Karriere auf den Märkten der Kunst oder der Kunstausbildung) an der Akademie der bildenden Künste einem spezifischen Realitätssinn gewichen, der sich aus Existenzangst, Zukunftsmelancholie und Wut zusammensetzt. Auf allen Seiten und Ebenen der akademisch-professionellen Architektur ist das zu beobachten − von den Studierenden, über die im so genannten Mittelbau Lehrenden und Forschenden bis in weite Teile der Professor_innenschaft hinein. Es lässt sich nunmehr erleben, wie die Beteiligten und Betroffenen zunehmend empfindlich und gereizt reagieren, auch und gerade auf die neoliberalen Phrasen von Effizienz und Exzellenz. Die Rhetorik der Sachzwänge mag wirkmächtig sein und immer noch manche unkollegiale Gremienentscheidung und widerwillig vollzogene Stellenkürzung irgendwie akzeptabel erscheinen lassen. Aber zugleich wird eben diese Rhetorik als systemische durchschaubar (gemacht). Und die Bereitschaft, ihr so etwas wie Wahrheitsgehalt abzugewinnen, strebt zügig gegen Null.

Es ist wiederholt darüber spekuliert worden, warum es gerade eine Kunstakademie war, von der die Proteste des Jahres 2009 ausgegangen sind. Prädestinieren der Mythos des Nonkonformismus und ein etwaiges ontologisches Rebell_innentum die Künstler_innen und Kulturproduzent_innen dazu, Alarm zu schlagen und Nichteinwilligung zu demonstrieren? Kann man sinnvoll irgendetwas aus dem Umstand ableiten, dass eine Kunstakademie, mitsamt ihren sprichwörtlichen Individualist_innen und Individualartist_innen, als Kontext des Widerstands und der Organisation von Einsprüchen und Kritik in Erscheinung tritt? Ist die so viel gescholtene „Künstlerkritik“, die Luc Boltanski und Ève Chiapello als Trägerdiskurs des Netzwerk-Kapitalismus haftbar gemacht haben, am Ende doch eine politische und soziale Produktivkraft, die konkrete Veränderungen bewirkt?

Wahrscheinlich muss man hier aufpassen, und die „critique d’artiste“, die nach Authentizität, Subjektivität und Spontaneität verlangt und so angeblich zur Entpolitisierung und Atomisierung der Arbeitenden beiträgt, von einer Kritik unterscheiden, die gerade auch Künstler_innen, als spezifische akademische, professionelle und kulturproduzierende „immaterielle“ Arbeiter_innen, an den Bedingungen ihres Arbeitens (wozu auch das Studieren gehört) üben und sich gleichzeitig in andere gesellschaftliche Kämpfe um Gerechtigkeit, Gleichbehandlung, Sichtbarkeit, Antidiskriminierung, Antirassismus, Antisexismus usw. einklinken.[1]

In einer Sitzung seiner letzten Vorlesung über den „Mut zur Wahrheit“ und die „Regierung des Selbst und der anderen“ spürte Michel Foucault 1984 der Fortführung der Tradition des kynischen Wahrsprechens, der parrhesia, bei den Künstler_innen der Moderne nach. Die Kunst der Moderne und ihre Autor_innen würden das „Elementare der Existenz“ aufdecken. Die „Praxis der Kunst als Entblößung und Rückführung auf das Elementare der Existenz“ resultiere im 19. Jahrhundert, etwa bei Manet und Baudelaire, und später bei Beckett und Burroughs in einem „Anti-Platonismus“, der ein besonderes, ein polemisches Verhältnis der Kunst gegenüber „der Kultur, den gesellschaftlichen Normen, den ästhetischen Werten und Kanons“ begründet.[2] Durch die „ständige Ablehnung“ jeder gesicherten Form erfülle die moderne Kunst eine „anti-kulturelle“ Funktion: „Dem Konsens der Kultur gilt es, den Mut der Kunst in seiner barbarischen Wahrheit gegenüberzustellen. Die moderne Kunst ist der Kynismus in der Kultur, der Kynismus der Kultur, die sich gegen sich selbst wendet.“[3]

Dieses Bild der/des wahr-sehenden, kynischen Künstler_in, die kulturelle Übereinkünfte in den Wind schlägt und den Kern historischer Problematisierungsweisen aufdeckt, mag immer schon etwas Unwahrscheinliches und Kontrafaktisches gehabt haben. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass diese Vorstellung fortwirkt und heute noch die Subjektivitäten von Studierenden und Lehrenden der Kunst informiert.

Scritti Politti

Dies ist nicht aus bloßer Lust an der Spekulation gesagt, sondern unter anderem in Hinblick auf den historisch vertrauten Charakter mancher Äußerungen und Aktionen im Rahmen der Proteste. Sieht man sich beispielsweise die Pamphlete und Analysen an, die von Studierenden während der 1970er Jahre an britischen Kunst- und Design-Hochschulen verfasst worden sind, erinnert vieles an die Verlautbarungen, Flugschriften, Poster und Aufkleber, die im Herbst 2009 zirkulierten. Die Infragestellung des akademischen Betriebs mit seinen Laufbahnen und Ritualen, die methodische Abwertung von Karrieredenken, die Kritik an einer entsolidarisierenden Ranking-Mentalität, das Pfeifen auf Marktgängigkeit, die Anklage jedes neoliberalen Konformismus und vieles mehr, was die Proteste charakterisiert hat, erscheint wie die Fortsetzung einer Kritik und eines Kritikmodus, wie sie etwa zwischen 1976 und 1979, also in Zeiten von Punk und Post-Punk, an britischen art colleges entwickelt worden sind.

Besonders Vertreter_innen des Student Community Action Resources Programme (SCARP), einer von Studierenden und jungen Lehrenden gegründeten Organisation, die die Situation an unterschiedlichen Kunstschulen in England und Schottland politisieren sollte, betrieben eine prägnante aktivistisch-militante Analyse. Weite Teile der Kritik an den unterschiedlichen Reformen der Kunstausbildung, die seit den 1960er Jahren in Großbritannien durchgeführt wurden, produzierten und koordinierten dabei Dave Rushton und Paul Wood, die in den frühen 1970ern Studenten der Lanchester Polytechnic, Coventry, und des Newport College of Art waren und seit Mitte der 1970er Jahre als junge Dozenten der zweiten Generation von Art & Language-Autor_innen/Künstler_innen angehörten. Ihre Untersuchungen richteten sich vor allem gegen den konservativen, proto-neoliberalen Backlash, der, bereits angeführt von Margaret Thatcher, in den frühen 1970er Jahren auch im Bereich der Bildungspolitik einsetzte. Ein zentrales Projekt der konservativen Kräfte war der Rückbau der tendenziell egalitaristisch-meritokratischen Öffnung der Universitäten, Colleges und polytechnischen Hochschulen, die in den 1960er Jahren veranlasst worden war. Die Diagnose der Rechten hieß schlicht und geradeaus, es würden zu viele Menschen zur Hochschulbildung zugelassen, womit sie der Wirtschaft als billige, weil kaum ausgebildete Arbeitskräfte verloren gingen.

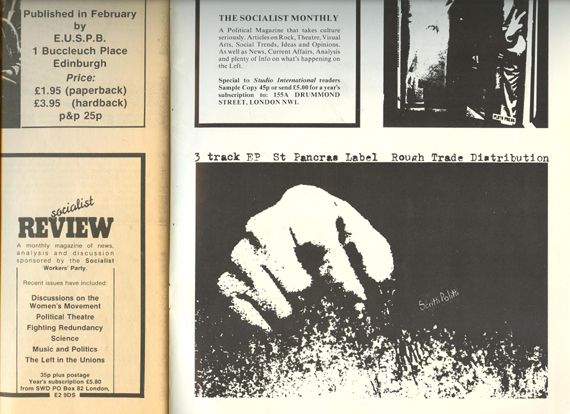

Cover von Politics of Art Education, herausgegeben von Dave

Rushton und Paul Wood, London 1979 (Design: School Art/Edinburgh)

Unter dem Titel Politics of Art Education veröffentlichten Rushton und Wood Ende der 1970er Jahre eine detailreiche Studie über die Entwicklung von der „Expansion“ der Bildung in den 1960er Jahren bis zu deren Ende in den bildungspolitischen Maßnahmen der Tories. Die Öffnung der Bildungseinrichtungen, so Rushton und Wood, sei keineswegs so „wertfrei“ oder „progressiv“ gewesen, wie sich diese selbst gerne gab. Vielmehr seien die bildungspolitischen Maßnahmen als sozialdemokratische „Mittel zur Verbesserung“ einer „spezifischen Organisation der Produktion“ zu verstehen.[4] Die Funktionalität der Bildungsreformen der 1960er Jahre machten Rushton und Wood (vor allem für Akteur_innen im Bereich von Kunst und Design, die sie adressierten) ebenso lesbar wie die von den Tories betriebene Wiedereinführung der Hierarchie zwischen Universitäten und Polytechnics und deren reaktionär-wirtschaftsfreundliches Diktat der Unterordnung der Wissenschaften, aber auch von Design und Kunst, unter die Interessen der Industrie. Das Fazit, das Rushton und Wood 1977 ziehen, ist vernichtend: „Das ‚Lehren’ von Design reduziert sich weitgehend darauf, dass Studierende eine Mischung von technischer Expertise und Management-Training erhalten, bevor sie in die ‚wertbildende’ Industrie eintreten, wo sie dem Kapital entweder auf der Managementebene großer Unternehmen dienen oder als risikofreudige, von hohen Einsätzen angefeuerte Unternehmer die Lecks der Monopole stopfen – als neue Tycoons. Im Gegenzug erfüllt ‚Kunst’-Ausbildung die Funktion, willige sub-soziale Arbeiter_innen zu produzieren, zunehmend die Söhne und Töchter der Bourgeoisie, die sich unter ‚die Leute’ mischen, um sie mit sophistischen und harmlosen Ablenkungsmanövern von jeder verändernden Selbsttätigkeit abzulenken.“[5]

Wie es anders gehen kann, führten zwei Studenten des Polytechnikums in Leeds vor. Tom Soviet (eigentlich: Morley) und Green Strohmeyer-Gartside verfassten 1977 gemeinsam mit ihrem Mitstudenten Alan Robinson einen beißenden Bericht über die verdruckste ideologische Situation an ihrer Hochschule, ein Text, der ebenfalls in Politics of Art Education veröffentlicht wurde. Die Studierenden in Leeds würden durch ein System der „repressiven Unterlassung“, in dem Hegemonie mittels ungeklärter Kriterien, Definitionslücken und stereotyper Gesprächsmuster erzeugt würde, zu „bemerkenswertem Unwissen, Indolenz und lächerlicher Hilflosigkeit“ erzogen.[6] Ihre Erfahrung mit dieser frustrierenden pädagogischen Situation zog die Konsequenz nach sich, die Kunsthochschule und das künstlerische Feld selbst zu verlassen.

Soviet und Gartside wurden für ihre Einlassung kritisiert. Man warf ihnen vor, sie hätten keine echte Alternative anzubieten, allenfalls die Einladung in eine unsichere Zwischenexistenz („limbo“). Woraufhin sie erwiderten, es gebe innerhalb einer Kunstschule durchaus die Möglichkeit, „the internal mess of the course“ aufzudecken und damit zu einer Restrukturierung beizutragen, die von gesellschaftlichem Nutzen sein könnte. Nur sie hätten sich eben anders entschieden: „Diejenigen unter uns, die sich dafür einsetzen, Einstellungen und Haltungen zu verändern, neue Fragestellungen zu provozieren, haben die alten Werkzeuge des Kunstmachens bereits weggeworfen und suchen jetzt nach neuen Methoden, mit denen sich unsere Ziele erreichen lassen (zur Zeit heißt das, unmittelbar in politischer Arbeit engagiert zu sein, explizit politische Musik in einer Punkband zu machen und die Bedingungen zu schaffen, eine Kunsttheoriezeitschrift zusammenzustellen und zu drucken).“[7] Die Punkband hieß Scritti Politti und verstand sich eher als interdisziplinäres „Projekt“ denn als eine traditionelle Rockband. Der Name war eine Hommage an den Titel einer Sammlung der politischen Schriften von Antonio Gramsci, nur hatte man aus dem italienischen „politici“ ein „politti“ (wie „polity“) gemacht. Die rauen, Reggae-inspirierten Songs der ersten beiden Singles von 1979 trugen Titel wie „Messthetics“, „Hegemony“, „Scritlocks Door“, „OPEC-Immac“, „Bibbly-o-Tek” oder „Doubt Beat“. Scritti Politti und Green Gartside sollten bald zu einer der erfolgreicheren Acts des intellektuellen Post-Punk-Pop der 1980er Jahre werden, zu einer aufgeklärten Variante all jener art school-Abgänger_innen, die aus der Kunstausbildung in die Popmusikkultur abgewandert sind und für die die britische Popgeschichte bekannt ist.[8]

Ausschnitt aus dem Anzeigenteil von Politics of Art Education, mit Annoncen u.a. von Socialist Review und St Pancras Label/Rough Trade (für Scritti Politti), 1979

Der Bruch mit den ideologischen Systemen der Kunst und Kunstausbildung könnte auch heute in der Gründung einer politischen Punkband bestehen. Vielleicht ist es sogar eine vergleichbare „Mischung aus unverhohlener Selbstsucht und leicht zu habendem sozialen Gewissen“[9] und die Abscheu vor dieser Mischung, die einen solchen Bruch herbeiführt. Aber die Kritik der Systeme einer repressiven Unterlassung von Kritik im Namen individueller Selbstverwirklichung richtet sich an den Kunstakademien gegenwärtig gegen veränderte Formen von Subjektivierung, Formen, in denen Figuren der Projekthaftigkeit und Kritikalität einen festen Platz einnehmen und das Wahr-Sprechen mit dem Immer-schon-Bescheidwissen des Gegenübers konfrontiert ist. Trotzdem bleibt der Ausgangspunkt von Widerstand und Organisierung die Analyse der ideologischen und gesellschaftlichen Funktion der Kunstausbildung − der Verschleierung von rassistischen, sexistischen und homophoben Mustern des Ein- und Ausschlusses ebenso wie der Klassenstruktur künstlerischer und pädagogischer Praktiken und Diskurse. In der „flabby, liberal mess“, die für Green Gartside und Tom Soviet in den späten 1970er Jahren ausschlaggebend dafür war, das Feld der Kunst zu verlassen, arbeitete bereits eine gouvernementale Produktion von Subjekten für den ökonomisierten, deregulierten Alltag. Die heute lauten Rufe nach „Exzellenz“ und nach Geld für die angemessene „Bewirtschaftung“ von Studienplätzen sind indes gerade in einem Land wie Österreich nicht zu trennen von dem Diskurs einer nationalistisch-einwanderungspolitischen Eugenik (die sich in der Unterscheidung zwischen erwünschten und unerwünschten Migrant_innen und damit auch zwischen erwünschten und unerwünschten Studierenden äußert). In Fortsetzung der „politics of art education“ der 1970er Jahre wäre daher eine politische Ökonomie der Kunst und der Produktion von Subjekten für den Kulturbetrieb zu entwickeln, die diese Zusammenhänge herausarbeitet, aber dabei Ereignisse des kynischen Wahr-Sprechens zulässt, wie sie auch die Proteste und Besetzungen der Wochen und Monate nach dem Oktober 2009 immer wieder ausgelöst haben. Unter anderem könnte eine solche kynisch-politische Ökonomie zeigen, dass die Thematisierung von Problemen etwas anderes ist als die radikale Infragestellung der den Problemen zugrundeliegenden Problematisierungen, die sich zum Beispiel in der scheinbar unhintergehbaren Normativität von „Qualität“, „Exzellenz“ oder „Kompetitivität“ (bei der Studienplatzvergabe oder Forschungsförderung) zeigt. Eine solche Infragestellung wiederum kann eine radikale Veränderung der Praxis notwendig machen. Wie wär’s zur Abwechslung mit einer Punk-Single (oder einem ihrer denkbaren Äquivalente)?

Nachtrag: Schlösser mit Nummerncode, Teil 2

Die am Anfang vorgestellten digitalen Schlösser mit Nummerncode an den Türen der Aula in der Wiener Akademie sind gar keine. Oder besser, sie haben keine physisch-schließende Funktion, sondern ausschließlich eine symbolische. Es sind Trompe l’oeils, Aufkleber mit einer täuschend echt erscheinenden (inklusive penibel nachgeahmter Abnutzungs- und Fettspuren) Oberfläche. Wer immer diese Aufkleber angebracht hat, versteht es, eine Zukunft zu antizipieren, die längst Gegenwart ist.

[1] Vgl. Maurizio Lazzarato, Mai 68, la „critique artiste“ et la révolution néolibérale à propos de Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, in: La revue internationale des livres et des idées, no. 7, September-Oktober 2008, http://revuedeslivres.net/articles.php?idArt=271&PHPSESSID=2418f315788c7349762195ab6780f645

[2] Michel Foucault, Der Mut zur Wahrheit. Die Regierung des Selbst und der anderen II. Vorlesung am Collège de France 1983/84, a. d. Französischen von Jürgen Schröder, Berlin: Suhrkamp, 2010, S. 247f.

[3] Ebd., S. 249.

[4] Dave Rushton/Paul Wood, Section Four – 1970 to 1977 [1977], in: Politics of Art Education, ed. Dave Rushton and Paul Wood, London: The Studio Trust, 1979 [a School book], S. 29-44, hier: S. 34.

[5] Ebd., S. 43 [That ‚teaching’ in design largely reduces to students receiving a mixture of technical expertise and management training, prior to entering ‚wealth creating’ industry: propping up capital as either management strata in large corporations or risk-taking entrepreneurs plugging monopoly’s leaks and egged on by high stakes – new tycoons. While ‘art’ education in turn fulfils the function of producing willing sub-social workers, increasingly the sons and daughters of the bourgeoisie, going out amongst ‘the people’ to distract them from any transformatory self-activity, with sophisticated and harmless cultural deflectors.] Rushton und Woods spielen hier auf den Diskurs und die kulturpolitische Praxis der „Community Arts“ an, die vom britischen Arts Council seit den frühen 1970er Jahren gefördert wurde; Künstler_innen sollten einen „impact on a community“ erzielen, „by assisting those with whom they make contact to become more aware of their situation and of their own creative powers“, in der Hoffnung „to widen and deepen the sensibilities of the community in which they work“, um „to enrich its existence“ (Community Arts, in: Report of an Arts Council Working Party, Arts Council Great Britain, Juni 1974, zit. n. ebd., 42). .

[6] Vgl. Alan Robinson, Green Strohmeyer-Gartside, Tom Soviet, ‚Show Us Your Uniqueness’ [1977], in: ebd., S. 44-50, hier: 48f.

[7] Tom Soviet/Green Strohmeyer-Gartside, Whatever Next?, in: The Noises within Echo from a Gimcrack, Remote and Ideologically Hollow Chamber of the Education Machine: Art School, hg. von Dave Rushton und Paul Wood, Edinburgh: School, 1979, S. 89-91, hier: S. 91. [Those of us who are committed to bringing about changes in attitudes, provoking useful questioning, have already discarded the old tools of art making, and are looking for and using more successful methods which achieve our aims (at the moment this includes being involved directly in political work, performing overtly political music in a punk rock band, setting up conditions to compile and print an art theory journal).]

[8] Mehr dazu in: Simon Frith/Howard Horne, Art Into Pop, London: Methuen, 1987.

[9] Ebd., S. 90.