09 2025

Um Träume queerer zu sehen …

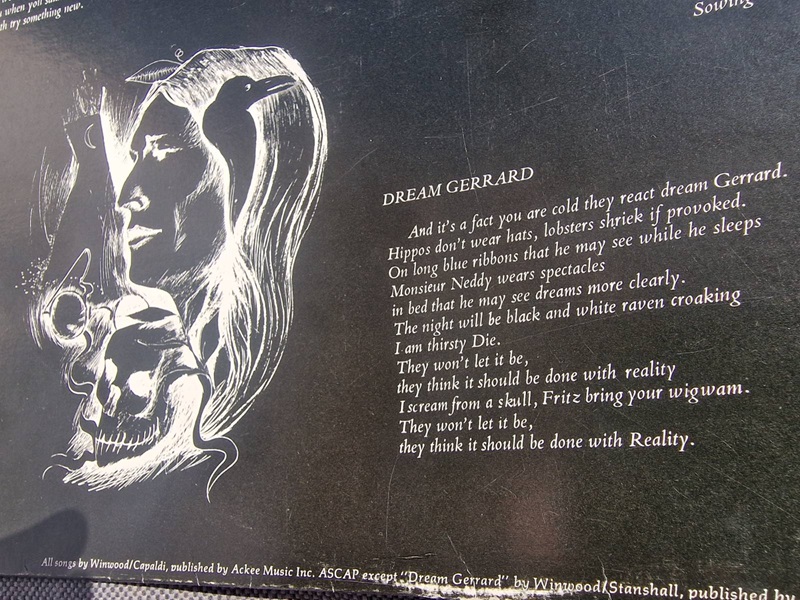

I. Dream Gerrard

https://www.youtube.com/watch?v=q1VWMkbpsqU

Das Queere ist dividuell, niemals an ein Individuum gebunden. Es gibt keine queere Identität: das Queere ist anti-identitär und fernnah-ähnlich-werdend. Es ist nicht Substanz, immer subsistenziell, immer in etwas, unter ihm und um es herum. Insofern können wirre Haare queere Antennen sein, offene Arme, Fühler, die von anderen Haaren und Armen und Fühlern angezogen und berührt werden.

Im März fuhren wir an die portugiesische Grenze nach Lepe und erstanden ein gebrauchtes Rhodes E-Piano Mark II. Es wurde in der 13. Woche des Jahres 1981 gefertigt. Um 1981 hatte ich schon einmal ein Fender Rhodes, und zwar ein schon damals schwer spielbares Mark One von 1974.

Während das neue alte E-Piano über den Sommer renoviert wird, durchforste ich meine kleine Plattensammlung nach Platten aus dieser Zeit, auf denen ein Rhodes zur Verwendung kommt. Rhodes-Pianos mit Phaser, Chorus oder Tube Overdrives, Rhodes-Pianos in den Songs von Grover Washington Junior, Roberta Flack, Herbie Hancock, Stevie Wonders Songs in the Key of Life, Riders on the Storm, Billy Preston als fünfter Beatle auf der LP Let It Be und schließlich das Traffic-Album von 1974, When the Eagle Flies.

Auf diesem Album, das Traffic auf einer 8-Spurmaschine im eigenen Studio zwischen Juli 1973 und Juni 1974 aufgenommen haben, experimentiert Stevie Winwood mit allerlei Keyboards, mit Moog-Synthesizern und dem Mellotron, und mit dem Rhodes-Piano. Auf diesem Album ist auch der Song Dream Gerrard, der mich schon immer angesprochen hat. Zunächst die Kombination von leicht funkigem Groove und psychedelischem Sound, dann ganz persönlich der Titel, der Text war mir zwar völlig verschlossen geblieben, aber man war damals kryptische Lyrics und Unsinn gewohnt, und außerdem wars nicht so wichtig, die englischen Texte Wort für Wort zu verstehen. Ich war jedenfalls offenbar nicht gemeint, sondern ein anderer Gérard, mit Doppel-r.

Winwood, der 1963 als 15-jähriger Wunderknabe bei der Spencer Davies Group begonnen hatte, war Ende der 1960er zum britischen Rock-Establishment aufgestiegen und hat sich dann zum Star und Mainstream-Popmusiker entwickelt. Während vielen seiner Fans die LP When the Eagle Flies eher als Abstieg, Abgesang und letzte Zuckung einer Supergroup erschien, war mir die späte Psychedelik des Albums immer sehr nah. Winwoods Phrasing ist von seinen Erfahrungen mit Blues und Rhythm&Blues mit der Spencer Davis Group geprägt, dazu kommt dieser funkige Rhythmus und eine Portion Soul, doch die Lyrics sind schon auch für damalige Verhältnisse ziemlich arty, und man weiß nicht so recht, ob selbst Winwood weiß, was er singt, wenn er „Dream Gerrard“ singt.

Den Song hatte er gemeinsam mit einem anderen geschrieben. In Derives durch verschiedene obskure Kanäle fand ich heraus, wer Vivian Stanshall war: vielleicht der eigentümlichste Vertreter einer ganzen Generation von Musik machenden Kunststudierenden in den britischen 1960ern, in London zwischen Central St Martins und Goldsmiths. Vivian Stanshall investierte allerdings nicht in die Entwicklungen von Psychedelic Rock und Progressive Rock, sondern war Zeit seiner Arbeit mit der Bonzo Dog Dada oder Doo Dah Band zwischen Commedia dell’ Arte, Music Hall und anarchischer Performance immer ein Stück innovativer unterwegs als sein musikalisches Umfeld. Wobei, als English Dadaist oder Neo-Dadaist waren ihm auch Innovation und Originalität suspekt. Mit den Bonzos versuchte er gerade nicht originell zu sein, sondern im Stil völlig volatil Fragmente von existierenden Musikformen mit monströser, surrealer Poesie zu verspannen. Props und Puppenmaschinen, groteske Kostüme und absurdes Theater, mit Einfluss auf die Monty Pythons avant Monty Python, auf die späten Beatles wie auf den frühen John Peel, doch nicht einfach nur als Bühnen-Outfit und -Performance, sondern immer öfter direkt in den Alltag eingebracht, um ihn zu denormalisieren, zu deterritorialisieren, ein wenig aus der Bahn, aus den Fugen, aus der Furche zu bringen.[1]

In den frühen Siebzigern blieb das alles irgendwie stecken, eigentümlich lokal beschränkt, als englischer Humor, der sich wohl auch selber unterwanderte, um zu weite Verbreitung und internationale Vermarktung zu vermeiden. Doch die überlappenden Underground- und Bohème-Lebensweisen, die spezifische Ästhetik der Existenz, nachdem London ins Swingen gekommen war, führte zu immer neuen sozialen Maschinen und musikalischen Kooperationen. Eigentümlich an den britischen 1960ern und frühen 1970ern war, dass es seltsame und persistente Überlappungen von Sozialitäten und Milieus gab, wie jenem der ihren Kunstakademien entwachsenen, freaky, campen und anarchischen Neo-Dadas und Doodahs und einer noch nicht ganz so geglätteten und stilmäßig noch recht offenen Rock-Szene, der auch Steve Winwood angehörte.

Im Jahr 1973 waren gleich zwei Biografien über Gérard de Nerval auf Englisch von Norma Rinsler und von Benn Sowerby herausgekommen,[2] und Vivian Stanshall hat zumindest The Disinherited von Benn Sowerby gelesen, darin wahrscheinlich massenweise Parallelen zu seinem eigenen unruhig-ungefügten Leben gefunden, das immer auch Teil seiner künstlerischen Praxis war. Das brüchige Verhältnis zu einem aus einem Krieg zurückkehrenden Vater, die existenzielle Unstetheit, die experimentelle künstlerische Form, die Verrücktheiten im Alltag, all das sind Überlappungen von Stanshalls und Nervals Leben über die Jahrhunderte hinweg. Nicht zuletzt die Devise von Gérard de Nervals letztem Text Aurelia, gemäß derer der Traum ein zweites Leben ist, dürfte Vivian Stanshall beeindruckt haben. Und letztlich führte sie auch zur zentralen Ansage im Refrain von Dream Gerrard, die beklagt, dass gerade die Übergänge von Traum und Leben zugunsten eines beschränkten Begriffs von Realität unterdrückt werden: They won’t let it be, they think it should be done with reality. Von der Verkettung von Traum und Leben wie im Untertitel von Aurelia zur Verunmöglichung, Repression, Bekämpfung eben dieser Schwelle, dieser Fuge, der Vagabondage zwischen Traum und Leben.

In seinem Song-Text wirft Vivian Stanshall mit wenigen Zeilen vier Schlaglichter auf das Leben und Schreiben Gérard de Nervals – 1. auf die Bedeutung des Traums, 2. auf die Lebensweisen der Bohème galante, 3. auf die Schreibweise und ästhetische Technik Nervals und schließlich 4. auf seinen Tod. All dies sind Anknüpfungspunkte aus der Nerval-Biografie The Disinherited von Benn Sowerby, die Vivian Stanshall ohne Umstände mit seiner sozialen Umgebung und der Ästhetik der Existenz in den 1960ern und 1970ern verbinden kann.

1. And it's a fact you are cold they react dream Gerrard.

Die Einleitung fokussiert wie auch der Refrain auf die zentrale Thematik und Technik von Gérard de Nerval, das Spiel mit allen möglichen Schwellen, allen möglichen Transitionen aus dem und in den Traum, von der Tagträumerei bis zur Halluzination. Dream Gerrard ist der Traum, den Vivian gemeinsam mit Gérard in diesem Song träumt, aber auch Traum-Gerrard, der transversale Intellekt, die dividuelle Schar der Geister, die mit dem Dichter Nerval schreiben, seine soziale Umgebung der Bohème galante in den 1830ern, jene, die er teilweise übersetzt hat, von Goethe über E.T.A. Hoffmann bis Heinrich Heine, die prägenden Frauenfiguren seines Lebens und seiner Texte, von Pandora über Sylvie bis zu Aurelia, und vielleicht sogar wir in queerer Jetztzeit, die die minoritären Geschichten von längst vergangenen ästhetischen und politischen Kämpfen fünfzig Jahre nach Traffic und Vivian Stanshall wieder aufgreifen.

2. Hippos don't wear hats, lobsters shriek if provoked, on long blue ribbons …

… bringt die exzentrischen Handlungen in der Umgebung der Bohème galante auf zwei kurze Formeln, die sie aus dem Anekdotenschatz der Biografie Nervals zieht: Gérard ist in seinen 20ern, und in The Disinherited ist davon die Rede, dass er gerne in den Jardin de Plantes geht: “There he stood for some time watching a hippopotamus in a pool. Finally, he threw his hat at it and went to visit the paleontological galleries.”[3] So kommt Vivian zur Kurzversion hippos don’t wear hats in Dream Gerrard, was er 1974 auch in der BBC-TV-Episode Vivian Stanshall: One Man’s Week wiederverwertet,[4] für die er Gérards Traum-und-Leben-Doppeltheit als Rahmen verwendet.

Im Songtext werden die hutlosen Hippos um eine weitere Tierart und eine frühe Form des Flaneurs ergänzt, und zwar definitiv vor der Anekdote von Baudelaire und der Schildkröte an der Leine:

“On that occasion he had appeared in the Palais-Royal arcades leading a lobster on a ribbon, and, when questioned, had replied: Why is it more ridiculous to have a lobster to follow one than to have a dog or a cat, a gazelle, a lion, or any other beast? I like lobsters: they are quiet and serious, they know the secrets of the sea, they don’t bark, and they don’t devour one’s substance like dogs, which Goethe found so antipathetic, and moreover he was not mad!” [5]

Verrückt oder nicht, für Vivian Stanshall waren diese Bezüge auf die Bohème galante und ihre schrägen Auftritte im Paris der 1830er direkt verknüpfbar mit den spontanen Performances im Alltagsleben der Londoner Pubs der frühen 1970er und seinen eigenen Pranks, und man kann sich vorstellen, dass auch Tosquelles in den 1940ern mit seinen surrealistischen Freund:innen solchen Späßen nicht ganz abgeneigt war.

3. That he may see while he sleeps Monsieur old Neddy wears spectacles in bed that he may see dreams more clearly.

Monsieur old Neddy ist Gérards Freund, der Dichter Theophile Dondey, der seinen Namen anagrammatisch in Philothee O’Neddy änderte, und so kurzsichtig war, dass er immer eine Brille tragen musste. In der Biografie lässt sich lesen: “He would even wear them while he slept, for he said that without them he ‚could not distinguish his dreams and lost all the enchantments of the night.‘“[6] Es ist also nicht unbedingt die Vorstellung von analytischer Interpretation und Traumdeutung, die hinter dem Wunsch nach Klarheit steht, hinter dem Wunsch, den Traum klarer zu sehen. Was die Brillenträger O’Neddy und Vivian Stanshall umtreibt, ist viel eher die Angst, den Zauber der Nacht zu verpassen, nicht queer genug zu sehen, wenn sie denn keine Brille tragen. Die queere Sicht der Träume birgt Ungeheuer, birgt den Zauber der Nacht.

Doch die Nacht hat nicht nur ihren Zauber, sie wird schwarz sein, und weiß, schlaflos:

4. The night will be black and white raven croaking I am thirsty Die

In der Biografie steht zu lesen: “On 24 January [1855] he wrote to his aunt, ‘My dear aunt, tell your son he does not know that you are the best of mothers and aunts. When I have triumphed over everything, you will have your place in my Olympus, as I have my place in your house. Do not expect me this evening, for the night will be black and white.’“[7]

Eine weiße Nacht, une nuit blanche, ist eine schlaflose Nacht, und sie ist zugleich eine schwarze Nacht, zumindest diese Nacht, in der Gérard de Nerval seinem Leben ein Ende setzt. Der krächzende Rabe erinnert an den armen Kranken auf den letzten Seiten der Aurelia, den Gérard Bruder nennt, der auf der letzten Seite des Romans durch die Zuwendung des Ich-Erzählers aus seinem Koma erwacht und sagt: Ich habe Durst.

Bei all der konkreten Erfahrung von Leid im Limbo: Der queere Zauber der Nacht besteht im Angriff auf die normalisierenden Normalitätsdiskurse, als Hinweis darauf, dass die Grenze zwischen Kunst und Wahnsinn für alle Teile bedrohlich bleibt, nach innen auf ihre Subjekte hin, nach außen als Komponente molekularer Revolutionen.

Es gibt noch einen Satz zwischen den Refrains, der sich nicht in der Biografie direkt und explizit enträtseln lässt. Fritz, bring your wigwam. Ich interpretiere ihn als Figur der Vagabondage, die Nervals Leben und Wünschen und Arbeiten durchquert. Fritz erscheint hier als der germanophile Gérard de Nerval, der am Ende seines Lebens sein Zuhause, seine Habe, immer mit sich trägt, sein Zelt aufschlägt, wo immer er gerade ist. Dazu vermerkt die Biografie:

“Since he had left Passy he had had no permanent residence. He had rented a room at the Hotel de Normandie in the Rue Neuve des Bons Enfants, but he seldom slept there, nor at his aunt’s. His vagrant nature had reasserted itself. As so often before, he spent whole nights wandering about Montmartre, the markets and the suburbs, sometimes mingling with sordid company in the cheapest all-night taverns frequented only by the poorest labourers, thieves, prostitutes and vagabonds. He slept little, and wherever occasion provided. During the day, too he wandered about the city in search of inspiration or sat in a café with the blank paper before him. He was still working on Aurelia, but his thoughts were confused and ideas came to him more and more fleetingly; he was scarcely writing twenty words a day.”[8]

Und so erzählt Vivian Stanshall die Entstehungsgeschichte von Dream Gerrard: “I was suffering a severe bout of depression when I was staying at Steve’s house, and he said, “We’re off to dinner. Are you coming?” I said, “No, I’m reading about this French poet and I don’t feel very well.” So he went off and I wrote not more than a quatrain about Gérard de Nerval. When he came back, he said, “Right! That’s a chorus. We need a verse for that.” And he went into the front room and started plonking away on the piano.”[9]

https://www.youtube.com/watch?v=aGDbZU9OZRU

II. Die queeren Delirien Gérard de Nervals

1. Hundert Jahre vor Surrealismus und Art Brut, die sich in Saint-Alban für kurze Zeit mit den sozialen Maschinen des Asyls und der Résistance überschneiden werden, um dann schnell in Kunstmarkt und Kunstgeschichte verstaut und diszipliniert zu werden, erfindet Gérard de Nerval in mannigfaltigen Facetten zwischen Wahn und Poesie einen Realismus des Traums. Er tut das bei aller Sanftheit seiner kleinen Männlichkeit in unglaublicher Schärfe radikal-realistischer Beobachtung und Beschreibung.[10] So wird aus den Dichotomien von Traum und Leben, Wirklichkeit und Wahn eine Affirmation von mannigfaltigen Halluzinationen, Visionen und Machinationen, von vielen Geistern, die die Dichtung bevölkern. In der polyästhetischen Leichtfüßigkeit und Verzauberung Nervals entstehen Affirmation und differenzierende, verdichtende Beschreibung nicht in zwei abgetrennten Zuständen von Traum und Leben, sondern in einer Vielfalt von Schattierungen, einer Unzahl flüchtiger Erscheinungen, die in der ihnen adäquaten Intensität verfasst, in der ihnen adäquaten Genauigkeit zu Papier gebracht werden wollen.

„Der Traum tötete das Leben“, schreibt Nervals Freund Theophile Gautier in seinem Nachruf nach Nervals Freitod im Januar 1855,[11] doch in Nervals Leben war der Traum viel eher ein weiteres, weites Land der Materialien für seinen, dem Erlebten, Erzählten und Beschriebenen zugewandten, radikalen Realismus. Gautiers Interpretation ist zu sehr vom Ende her geprägt, von einem Ende, das freilich seit 1841, und mit dem neuen Jahrzehnt der 1850er immer mehr, von Ängsten, Anfällen und Zusammenbrüchen geplagt war, von Prekarität und Obdachlosigkeit. Und doch war es nicht der Limbo zwischen Traum und Leben, der Gérard de Nerval tötete. Norbert Miller schreibt dazu:

„[…] nach den Schrecknissen seines ersten, unfreiwilligen Überwechselns aus der Erfahrungswelt in eine imaginäre Wirklichkeit, die man Wahn oder Traum nennen mag, geschah das nie mehr mit jener ratlos verzweifelten Angst: Der dicke Mann, der sich in einer Februarnacht an einer Laterne erhängt, war nicht seines Lebens müde, sondern nur der immer schnelleren Grenzübertritte, die ihm keine Besinnung mehr ließen.“[12]

Gérards Vermächtnis ist vielmehr: „Der Traum ist ein zweites Leben.“ So beginnt er seine Aurelia, deren Untertitel nicht umsonst Der Traum und das Leben lautet. Der Roman ist nichts weniger als der „Initialtext moderner Traumliteratur“[13]. Und nicht nur der Traum im engeren Sinn – Halbschlaf,[14] Tagtraum, Wachtraum, Einbildung, Illusionen und Visionen, Halluzinationen und Hallos, Stimmenhören und Gesichtersehen bevölkern dieses weite Land des Deliriums.

Erste Entwürfe zu Aurelia dürften bis zu Nervals erstem Zusammenbruch und Klinikaufenthalt im Februar 1841 zurückreichen. Dem gehen reale oder imaginierte Beziehungsdramen mit der gefeierten Schauspielerin Jenny Colon in Paris und der Star-Pianistin Marie Pleyel in Wien voraus, die um den Jahreswechsel 1840/41 in Brüssel sogar zur Überlappung kommen. Insofern schon ist die Figur der Aurelia nicht als identifizierbare Person aus Nervals Biografie, sondern immer auch als Konstellation einer Mehrzahl von realen und mystischen Frauenfiguren zu verstehen. Im ersten Teil der Aurelia beschreibt Nerval die erste Phase seiner – wie er es nennt – Vita nuova, er stolpert darüber, sie als Krankheit zu bezeichnen: „und ich weiß nicht recht, warum ich es eine Krankheit nenne, denn niemals habe ich meinesteils mich wohler gefühlt.“[15] Die Ausarbeitung nahm er jedoch seit einem weiteren Aufenthalt in der Klinik im Herbst 1853 vor allem in seinem letzten Lebensjahr vor, als Abschluss jener (zweiten) Phase, in der er ab 1852 getrieben einiges neues schreibt, vor allem aber jene Arbeiten neu zusammensetzt und als Bücher veröffentlicht, die seinen Ruhm als heimlicher Held der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts begründen. Das ist zugleich auch die Zeitspanne, in der ihm klar wird, dass er das Einströmen des Traums ins Leben und die immer heftiger ausfallenden Erfahrungen der Grenzüberschreitung nicht mehr gänzlich kontrollieren kann.[16]

Schon nach den ersten einführenden Seiten der Aurelia jagt – der Ich-Erzähler ist gerade von der Konstellation Aurelia/Jenny-Marie aus Brüssel nach Paris zurückgekehrt, um möglichst bald „zu meinen Freundinnen zurückzueilen“[17] – in kurzer Abfolge eine Form des Wahns die andere: auf das Gesicht im Tagtraum folgt ein langer Alptraum, und am folgenden Abend ein Gefüge von wahnhaften Visionen bis hin zu Anfall und Sturz, der mit einem längeren Aufenthalt in einer Heilanstalt endet. Auch wenn sich mit Aurelia die souveräne Beschreibungs- und Erzählweise Nervals in eine oft erschütterte und sorgenvoll getriebene Verletzlichkeit verändert hat, so bleibt sein Ziel, den Traum in der radikal-realistischen Beschreibung klarer sehen zu können. Diese Klärung der Träumerei resultiert zunächst in affirmierender Differenzierung selbst der drastischsten Begebenheiten und wahnhaftesten Szenerien.

2. Was in den letzten Lebensjahren Nervals sich zu Obdachlosigkeit, extremer Prekarität und Orientierungslosigkeit transformieren sollte, war in den Anfängen der frühen 1830er die offene Erprobung einer experimentellen Lebensweise: die Ästhetik der Existenz der Pariser Bohème galante, wie sie Nerval im Titel eines Gedichtbands zwanzig Jahre später nennen sollte. Ein ungefügiges Künstlerleben in einer ausgedehnten Gegenwart, das seine Vorbilder aus dem vagabundierenden Lebensstil dessen zieht, was Marx im 18. Brumaire als Lumpenproletariat denunzieren wird. Was das Fahren und Vagabundieren betrifft, geht es bei Nerval in dieser Bohème-Phase der frühen 1830er um die Stadt und das Flanieren, später aber auch um eine ungebremste Reisetätigkeit, die nicht nur als Unruhemoment und Deterritorialisierung zu verstehen ist, sondern auch als Territorium eines Materials, das sich in immer neuen Schichten literarisieren ließ, und das betrifft die Orientreisen ebenso wie die Reisen ins benachbarte Deutschland oder jene in die Kindheitslandschaft Valois oder in andere Umgebungen von Paris.

Im November 1834 schreibt Nerval an einen Freund: „Meine Adresse ist jetzt Impasse du Doyenné Nr. 3, aber ich bin fast nie da. Das heißt, dass ich, solange nichts fertig arrangiert ist, auf einer Matratze nächtige und auf Besserung warte.“[18] Fritz hat sein Wigwam immer dabei auf seinen Wegen durch die Pariser Bohème, passenderweise mit der Adresse Impasse du Doyenné: sich in Abbruchsvierteln niederlassen, in den Sackgassen zwischen Elend und Fest, auf Matratzen nächtigen, mit oder ohne Hummer flanieren, den Hippos Hüte zuwerfen.

3. Zeit seines Lebens hat Nerval immer mit den Weisen und Genres des Schreibens experimentiert: Reisereportagen, Dramen, Erzählungen, Übersetzungen, Gedichte, Novellen, Prosagedichte, Porträts, Essays, Literaturkritiken, journalistische Artikel, aus existenten Texten zusammengestellte oder neu kompilierte Sammelbände, Romane und Novellen wie die im 20. Jahrhundert vielfach als Vorbild beschriebenen Arbeiten, Sylvie, Die Töchter der Flamme, Die Illuminaten und auch der letzte Roman Aurelia. Nach einer Erbschaft Mitte der 1830er und kurzen Jahren des Verprassens dieses Geldes in einer allerdings eher altruistischen als narzisstischen Form – „Wir waren jung, immer vergnügt, gelegentlich auch reich“[19] –, setzt ab Anfang der 1840er die prekäre Phase von Nervals Leben ein: sozial und psychisch ebenso wie materiell, und das bedeutet auch, dass er je nach Auftragslage zwischen den Genres wechselt. Nervals Praxis des Zerteilens, Fragmentierens, Auseinanderreißens, des Repackagings, Recyclings, der Neuzusammensetzung und des neuerlichen Verkaufens von existierenden Fragmenten entsteht also aus der Not, wenn er in prekären Situationen, von Geldnot bis Anfallphasen, schnell und situationsbedingt gemäß Auftragslage produzieren muss. Doch aus dieser notgedrungenen Praxis entwickelt sich zugleich ein Stil und eine literarische Technik der Dissoziation.[20] Ganz im Gegensatz zur freien Assoziation bei Freud sind die Zusammensetzungen Nervals nie spontane Einfälle, sondern fein ziselierte Sprünge und Brüche, die trotz oder genau wegen ihrer genauen Fügung nicht zusammenpassen wollen, Ungefüge, Déconnagen.

Die meisten Texte Nervals sind sehr genau konzipiert, und doch zeichnet sie zugleich eine Leichtigkeit aus, die alles Pathos hinter sich lässt, manchmal auch noch selbstironisch kommentiert. Heinrich Heine schreibt: „Gérards Sprache floss in einer süßen Reinheit, die unnachahmlich war und die nur der unvergleichlichen Sanftmut seiner Seele glich“[21] :“ein Engelswesen“,[22] dessen Sanftmut, Scheuheit, Zugewandtheit Aufmerksamkeit und Sozialität mit Zurückhaltung und im Hintergrund bleiben verband. Diese zurückhaltende Aufmerksamkeit einer kleinen Männlichkeit lässt sich in der Genauigkeit und Zugewandtheit den Dingen gegenüber wiederfinden, die Nerval in seinen Texten beschreibt und selbst virtuos verwirklicht, in Fragmentierung und Neuzusammensetzung.

In der Rekomposition und Refiguration der Texte geht es auch um den innertextuellen Vorgang des Spiels mit unterschiedlichen Zeiten. Vorblenden, Rückblenden, Kombination von Zeiten und Konfusion der Tempora. Sein virtuos-taumelnder Umgang mit Zeitschichten führt oft zu einem Schwindel beim Lesen, der Notwendigkeit, zurückzublättern (so Marcel Proust bei der Nerval-Lektüre) und versuchen, sich zu vergewissern, wie jetzt genau das eine sich in das andere verschachtelt. Und es bleibt bei all dem Zurückblättern und Gleichgewichtsuchen immer noch ein Rest des Taumels. Die Linearität aufzuheben, bedeutet nicht die Zeit aufzuheben, sondern sie zu komplizieren und durcheinanderzubringen, vielseits verwobene Zeit-Konstellationen einzuführen, ähnlich den vertrackten Sozialitäten und Spazialitäten auch eine stotternde, schwankende, über ineinander verschwimmende und sich verlierende Territorien beschleunigende Temporalität einzuführen.

Ein Beispiel des ungefügigen Umgangs mit den Zeitschichten aus der Erzählung Pandora von 1854: Über Silvester 1839/40 in Wien, logiert Nerval für drei Monate in einem kleinen Zimmer „bei Wäscherinnen“ in der Leopoldstadt. Pandora erscheint dem Ich-Erzähler hier in der zeitgenössischen Verkleidung der Pianistin Marie Pleyel, die ihn für den Neujahrstag eingeladen hat. Er trinkt sich allein durch den Silvesterabend und spornt durch einen roten Tokaier, ein Bayrisch-Bier und einen Krug Heurigen, gemischt mit einem Krug alten Weins seine nächtlichen Wachträume an. Dabei verwandelt sich Marie/Pandora in die Kaiserin Katharina von Russland. Und da beschleunigt sich der Ablauf in ein Spiel mit der Ewigkeit, die im Durcheinanderbringen der Zeitläufe auch ein Ablaufdatum zu haben droht, die Pandora verpestet die Luft mit ihren Giften – „’Unselige!’, sagte ich zu ihr, ‘durch deine Schuld sind wir verloren, und das Ende der Welt steht bevor!’“ Doch das Ende der Welt zeigt sich auch hier eher als eine Möglichkeit, die dem Individuum droht: Der Ich-Erzähler kommt auf schwankenden Flügeln der sich in die Tausende oder gar Millionen Jahre aufschwingenden Göttin nicht nach, beschäftigt sich statt dessen damit, einige Granatkerne zu vertilgen, verschluckt sich, würgt, droht zu ersticken, dann wird ihm der Kopf abgeschlagen, „und ich wäre allen Ernstes tot gewesen, wenn ein rasch vorbeistreichender Papagei nicht einige der von mir ausgespuckten Kerne aufgepickt hätte.“ Ein etwas anderer Fall der Seelenwanderung, und der Papagei bringt die Kerne, vermischt mit dem Blut des Ich-Erzählers in den Vatikan.[23] Und so weiter.

4. Nervals Delirium ist nicht Herrschafts-Delirium, sondern „bastardhaftes Delirium“ (délire bàtard, so bezeichnet es Deleuze in Kritik und Klinik),[24] und ich würde hinzufügen, ungefügig-queeres Delirium, im Sinne des lateinischen de-lirare, ‚aus der Furche geraten‘, ‚von der geraden Linie abweichen‘. Furchende Normalisierung ist das Problem, De-lirium bedeutet insofern queerende Abweichung, Flucht aus dem Normalen, ein Leben aus den Fugen, Devianz der Ungefüge.

Auf den letzten Seiten von Aurelia zeigt sich die Klinik für Gérard des Nachts von Eingebungen geprägt, und tagsüber durch die sanfte Gesellschaft der armen Kranken. „Der arme Bursche, dessen Verstandeskräfte sich so seltsam zurückgezogen hatten“, empfängt Gérards sorgende Pflege: „Nachdem ich in Erfahrung gebracht hatte, dass er auf dem Lande geboren war, verbrachte ich lange Stunden damit, ihm alte dörfliche Lieder vorzusingen, in die ich den rührendsten Ausdruck zu legen versuchte.“[25] Irgendwann beginnt der Kranke mitzusingen, öffnet langsam die Augen, und sagt schließlich: Ich bin durstig. Das, was in Vivian Stanshalls Songtext mit dem Tod einherzugehen scheint, erweist sich im Text von Aurelia als soziale Maschine, die in der Affirmation des Ungefüges, der Abweichung, der Denormalisierung besteht. Klar, der Kranke wähnt sich gestorben, glaubt, sich im Fegefeuer aufzuhalten, doch das dividuelle Delirium, die ethiko-ästhetische Intervention, die soziale Maschine und deren instituierende Sorge halten ihn am Leben.

Gérard de Nerval wird oft mit dem Ich-Erzähler in seinen Erzählungen verwechselt. Im schlimmsten Fall zeitigt die Verwechslung von Autor und Ich-Erzähler eine vereindeutigende Gender-Identifikation von Gérard als unglücklich liebendem Mann, der einer unerreichbaren Frau und universellen Mutter verfallen ist. Diese reduktionistische Deutung gibt es in Literaturwissenschaft wie Psychoanalyse. Doch sie wird weder dem Autor noch seinen Frauenfiguren gerecht. Sylvie, Pandora und Aurelia sind spezifische, situierte, singuläre Figuren, die dennoch fast immer zugleich auch seltsam dunkel bleiben. Attrahierende Frauen, ungefurcht-ungefügige Figuren, die sich nicht völlig individuieren und identifizieren lassen, und immer wenn sie fassbar zu werden scheinen, in Nebel und Dunkel übergehen, in Mannigfaltigkeiten und Konstellationen unterschiedlicher „Töchter der Flamme“.[26] Einerseits schemenhaft ungreifbar, andererseits mit der für Nerval typischen Genauigkeit im Detail gefährlich, mit dem Nerval eigenen Respekt für die Spezifität, Situativität und Singularität seiner (weiblichen) Figuren stark. Das ist die vorrangige feministische Qualität von Nervals Schreiben.

III. Tosquelles als queeres Dividuum

https://www.youtube.com/watch?v=JCSUgawzDG8

Im April fahre ich nach Saint-Alban, und die junge Frau, die das Tourismus-Büro in den alten Gebäuden der Anstalt betreut und die ich nach Archiven zu Tosquelles befrage, verweist mich an die Archive des Departements in Mende. Ich freue mich wieder über die butchy Grobheit der Frauen in der Trafik von Saint-Alban, die gleichzeitig auch Souvenirladen und Buchgeschäft ist, und während ich ein paar Mal durch die kurzen Gänge schlurfe, werde ich sichtlich als potenzieller Dieb ins Auge gefasst und kaufe dasselbe Buch von Tosquelles wie beim letzten Mal. Dann fahre ich nach Mende und stoße erst auf verschlossene Türen, nicht weil ich die Öffnungszeiten missachte, sondern, wenn ich’s richtig verstehe, aufgrund des Terroralarms drei Monate vor den Olympischen Spielen. Mit etwas Geduld öffnen sich aber die Tore und ich kann mich mit Händen und Füßen verständlich machen. Mit Hilfe der Cerberus-Sekretärin, der freundlichen Bibliothekarin und der distanziert-zuvorkommenden Archivarin komme ich an mehrere, fein geknüpfte Pakete mit Dokumenten, und ich werde daran scheitern, sie ebenso feingeknüpft zurückzugeben. Es sind widersprüchliche Dokumentreihen aus der Zeitspanne, in der Tosquelles seine Dissertation über das Erleben des Weltuntergangs und über Nerval’s Aurelia vorbereitet, schreibt und verteidigt.[27]

Schon in der handschriftlichen Notiz eines Polizisten mit unleserlicher Unterschrift von 29. April 1942 findet sich die Aussage, dass „Dr. Toscalès“ „einen äußerst negativen Einfluss auf das gesamte Personal des Krankenhauses“ habe, „deutlich revolutionäre und anti-nationale Tendenzen“.

In einem „Bericht zur politischen Lage in der Gemeinde Saint-Alban von Polizei-Kommissar Rispoli (Mende) an den Präfekten der Lozère, vom 8. April 1943“ heißt es:

„Tosquellas-Llaurado Francisco, geboren in Reus/Spanien, verheiratet mit Alvarez-Fernandez Helene und hat zwei Kinder im Alter von 7 Jahren und 1 Jahr, die alle mit ihm zusammenleben. Doktor der Psychiatrie in Spanien, wurde er während des Bürgerkriegs als Leutnant-Arzt, später Hauptmann-Arzt für die republikanische spanische Armee mobilisiert. Im September 1939 flüchtete der Betroffene nach Frankreich und wurde im Lager Septfonds (Tarn et Garonne) interniert. Am 22. Januar 1940 wurde Tosquellas auf Anfrage des Chefarztes der Anstalt, in der es aufgrund der Kriegshandlungen an Ärzten mangelte, dem psychiatrischen Krankenhaus von Saint-Alban als Krankenpfleger zugewiesen. […] Aus beruflicher Sicht ist er sehr zufriedenstellend […]. Der kultivierte und unsere Sprache fließend sprechende Tosquellas verlässt nur selten die Gemeinde oder gar das Krankenhaus. Er verkehrt nur mit dem Bürgermeister der Gemeinde, M. Buffière, der auch Ratsmitglied des Departements ist, der ihn sehr schätzt und ihn als spanischen anti-franquistischen Republikaner darstellt. […] Was Tosquellas betrifft, so kann man ihm real keine konkreten Taten zuschreiben. […] er begnügt sich damit, seinen Beruf gewissenhaft auszuüben, und zeigt eine Haltung völliger Neutralität gegenüber unserem Regime, das er nicht lieben kann. […] Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass Tosquellas nur dem Krankenhaus von Saint-Alban zugeteilt wurde, um den Mangel an Führungspersonal dieser Einrichtung zu kompensieren, als viele französische Ärzte mobilisiert wurden. Wenn die zuständigen Kreise entscheiden, dass sich diese Situation seit 1940 nicht geändert hat und die Zahl der Ärzte immer noch zu gering ist, denke ich, dass Tosquellas im Amt bleiben sollte. Andernfalls gibt es keinen Grund, einen Spanier zu behalten, der nicht an unser Regime gebunden ist und auf den dann das Gewohnheitsrecht angewendet werden sollte.“[28]

Nach dieser Untersuchung musste Tosquelles noch mehr als ein Jahr bis zur Befreiung Frankreichs in dieser gefährlichen Lage verharren, immer bedroht, als Mitglied der Résistance enttarnt oder einfach nur nicht mehr als für die Klinik unabkömmlich definiert zu werden. Kurz nach Ende des Krieges begann er 1946 den langwierigen Prozess der Einbürgerung, für den, wie Oury in seinem Vorwort betont, auch seine französische Dissertation relevant werden sollte.[29] Dasselbe Polizei-Departement, das keine vier Jahre zuvor noch bei aller Einräumung der exzellenten professionellen Kompetenz seine Ausweisung vorbereitet hatte, schreibt nun, neben der Betonung seiner Exzellenz als Mediziner und der Möglichkeit, ihm auch eine Klinikleitung zu übergeben, neben der ihm zugeschriebenen Assimilation an die französischen Bräuche und Institutionen, als konkreten Grund für eine Einbürgerung vor allem: „Während der Besatzung war er der Résistance sehr zugeneigt und soll viele junge Leute aus dem Maquis versorgt haben, insbesondere die Verwundeten des Mont Mouchet.“ [30]

1. 1948, im selben Jahr wie die erfolgreiche Annahme der französischen Staatsbürgerschaft für die gesamte Familie Tosquellas, reicht Tosquelles seine Dissertation unter dem Titel „Essay über die Bedeutung des Erlebnisses in der Psychopathologie“ ein. Die Untersuchung ist einerseits gespeist durch vielfältige Beobachtungen und Aufzeichnungen aus der klinischen Praxis, die Tosquelles teilweise gemeinsam mit Bonnafé analysiert und mit Erkenntnissen aus dem wachsenden Feld der psychiatrischen Reflexion anreichert. Andererseits baut die Dissertation auch auf einer spezifisch künstlerischen Präsenz in und um Saint-Alban auf: Die längeren Besuche von Éluard und Nusch, von Tzara, seinem Kollegen und Chef Bonnafé selbst, später auch Artaud, den Tosquelles vor dessen Tod besucht. Tosquelles schreibt dazu in Le vécu de la fin du monde dans la folie:

„Es ging darum, außerhalb der Asyle ein positives menschliches Verständnis des Wahnsinns zu proklamieren und zu erreichen. Meine Illusion wurde in Saint-Alban natürlich durch die Anwesenheit und das Interesse einer Reihe von Literaten aufrechterhalten, ja sogar durch ihre Mitarbeit an unseren Aufgaben. Vor allem Paul Éluard ermutigte mich in meinem Vorhaben, indem er mir Dokumente über Nerval zur Verfügung stellte.“[31]

Zugleich ist die Praxis in Saint-Alban auch durch die alltäglichen künstlerischen Verrichtungen geprägt, die vor der Identifizierung und Vermarktung als Art Brut stehen, vor der Extraktion der künstlerischen Praxis aus der sozialen Maschine und vereindeutigenden Markierung als Verrücktenkunst im Kunstfeld und bei den Sammler:innen.

So entsteht gerade in dieser Konstellation in Saint-Alban ein verkörpertes Wissen darüber, dass künstlerische und poetischen Ausdrucksformen nicht einfach inhaltistisch nach ihren Inhalten gelesen und psychologisch interpretiert werden können.

Während C.G. Jung noch 1945 die Aurelia völlig prosaisch-unliterarisch als autobiografische oder auto-nosologische Übung liest, die Nerval von seinem Psychiater Émile Blanche aufgetragen und brav abgewickelt wurde,[32] lässt sich Tosquelles’ Lektüre als komplementär-subsistenzielle Lesart verstehen, die, ohne sie viel zu thematisieren, die primär poetischen Aspekte des Texts implizit auch affirmiert. Sie musste natürlich als Dissertation den Kriterien der medizinischen Wissenschaft genügen, tat dies aber nicht gegen die klinikkritische und wahnaffirmative Haltung Nervals oder gegen seine verfeinerte literarische Komposition. Tosquelles schreibt: „Aurelia ist nicht nur ein literarisches Werk, sondern ein ‘erlebtes Dokument’ des Wahnsinns. Wir schaden dem Geist des Werks nicht, wenn wir uns aus allen ästhetischen Erwägungen heraushalten, um Aurelia als klinisches Dokument zu untersuchen. Es geht dabei nicht darum, sie mit einer nosologischen Etikette zu stigmatisieren.“[33]

Das ist gewissermaßen nicht das Gegenteil, sondern die Kehrseite dessen, was Anne Querrien aus Funció poética i psicoterápia zitiert hat, dass wir nämlich „die Verrückten als Dichter betrachten [können], die nicht in der Lage waren, aus ihrem Leben das unerlässliche Gedicht zu machen.“[34] Wie Anne sagt, geht es hier nicht um die unwiderrufliche Trennung von Verrückten und Nicht-Verrückten, mit dieser Affirmation der fließenden Übergänge braucht es immer zugleich auch die Differenzierung der Subjektpositionen, der sozialen Felder und, mehr noch, der Usagen und Subjektivierungs- und Beziehungsweisen, die hier aktualisiert werden.

2. Man kann dies auch unter dem Begriff der ästhetischen Existenz fassen, die Tosquelles in Le vécu de la fin du monde dans la folie thematisiert, Ästhetik als Erfindung von neuen Subjektivierungsweisen wie auch von neuen Formen des (Zusammen-)Lebens. Bevor er auf den Text von Nerval zu sprechen kommt, beschäftigt sich Tosquelles ein Kapitel lang mit der „Sphäre der ästhetischen Existenz nach Kierkegaard“ und der „Lebensform bestimmter psychisch Kranker“.[35] Er bezieht sich dabei auf den Kierkegaardschen Begriff von den "Sphären der Existenz"[36] und im spezifischen jener der ästhetischen Existenz. „In der ästhetischen Existenz lebt man in einer affektiven Verwirrung von Ich und Welt.“[37]

„Wenn man alle Möglichkeiten genießt, indem man sie aktualisiert, fehlt einem/r alle Macht über sich selbst. Man erkennt sich selbst nur dunkel. Der Ästhet kann keine ’Selbstbestätigung’ oder Selbstakzeptanz erreichen. Das Selbst scheint in gewissem Maße unwirklich. Man lebt in unzählbaren Momenten und Handlungsentwürfen. Man fühlt sich von aller Kontinuität des Lebens befreit, aber das Ich, das sich so erlebt und sieht, ist ein rätselhaftes, depersonalisiertes Ich.“[38]

Man kann diese Theorie der Depersonalisierung in der ästhetischen Existenz so wie Tosquelles in Le vécu de la fin du monde dans la folie in den klinischen Kontext schizoider Anfälle und der Schizophrenie stellen; ich glaube jedoch, dass sich die Frage allgemeiner als Suche nach experimentellen, ungefügigen Lebensweisen und subsistenziellen Territorien stellt, nach den transversalen Maschinen zwischen diesen Territorien, schließlich nach der molekularen, kondividuellen Revolution. Was uns nochmal auf die Vagabondage und Gérard de Nerval als Fritz zurückbringt, der sein Wigwam mitbringen soll.

Tosquelles berichtet über die Untersuchung von Dr. Barbier, der 1907 die erste klinische Monografie zur Aurelia veröffentlichte, in der Nerval als „entfremdeter Krimineller“ bezeichnet wird, „denn der Selbstmord kann als Ergebnis des kriminellen Instinkts bezeichnet werden“. Ganz abgesehen von der haarsträubenden Deutlichkeit dieses Urteils, interessiert Tosquelles und uns die Barbiersche Diagnose des „Wanderwahns“, manie itinerante, „der sich immer weiter ausbreitete und schließlich dazu führte, dass Nerval zu einem echten Vagabunden wurde“.[39]

Auf das deutlichste begegnen wir hier der normalisierenden Ideologie der Sesshaftigkeit, die ihr Außen als entfremdet, kriminell und vagabundierend identifiziert, sei es fahrendes Volk, obdachlose Stadtbewohner:innen oder Bohème-Literat:innen. Theophile Gautier schreibt dagegen in seinem Nachruf auf Gérard de Nerval:

„Obwohl sein Äußeres oft zerlumpt war, befand er sich nicht in wirklichem Elend. Auch die Häuser seiner Freunde und ihre leeren oder vollen Börsen standen ihm offen, wenn er nicht arbeiten konnte. Wie viele von uns haben zehnmal ein Zimmer hergerichtet in der Hoffnung, er würde darin einige Tage verbringen. Auf länger durfte keiner gefasst sein, denn sein unruhiges Herz brauchte Freiheit! Wie die Schwalbe, wenn man ein Fenster offen lässt, trat er ein, ging zweimal, dreimal umher, fand alles schön und reizend und flog davon, um wieder auf den Wegen zu träumen. Das war nicht Gleichgültigkeit und Kälte, doch gleich dem Turmsegler, dem fußlosen, dessen Leben ein ewiger Flug ist, konnte er nicht anhalten.“[40]

3. An einer zentralen Stelle von Le vécu de la fin du monde dans la folie erklärt Tosquelles uns seine Sicht auf Aurelia in Sachen Genres: „In Wirklichkeit ist Aurelia ein Werk, das sich weder als Roman noch als Memoiren noch als philosophischer Essay einordnen lässt. Aurelia ist Poesie, erlebte Poesie. Und diese Poesie entscheidet, wie Beguin sagt, das Schicksal ihres Autors.“[41] Aurelia ist erlebte Poesie, die das Erlebnis des Wahnsinns als Ereigniskette zwischen Traum und Tagtraum, Erinnerung und Halluzination aktualisiert. In der poetischen Rekomposition, in der Zusammensetzung der Fragmente, im Stolpern über die Brüche bekommt das Unsagbare seinen Platz. Das Handwerk der Verdichtung, der Rhythmus des Schreibens und die bewusste Technik der Rekomposition von Erinnerungsfragmenten als literarisches Stilmittel schaffen ein dividuell-maschinisches Verhältnis, in dem die Autor:in und der sie umgebende Schwarm viele Brillen tragen, 4D-Brillen, halluzinierende Brillen, psychedelische Brillen. Mögen sie ihre Träume queerer sehen, und möge queer hier kein Subjekt sein, kein Substantiv, aber auch kein Adjektiv, sondern ein eigensinniges Adverb.

4. So toll das Bild vom „queeren“ Individuum Tosquelles (oder Stanshall oder Nerval) mit den zerzausten Haaren, der vielfach abweichenden Sprache und den scheinbar geniehaft entstehenden Begrifflichkeiten ist, so wenig ist diese individuelle Perspektive relevant, um das Queere an der Maschine Tosquelles zu verstehen. Das Queere ist dividuell, insofern es keine queere Identität ist. Es ist anti-identitär und fernnah-ähnlich-werdend. Es ist nicht Substanz, immer subsistenziell, immer in etwas, unter ihm und um es herum. Insofern sind die wirren Haare Antennen, offene Arme und Fühler, die von anderen Haaren und Armen und Fühlern angezogen und berührt werden.

Nach einer längeren Passage, in der Tosquelles leichten Zweifel an der Abstraktheit des kollektiven Unbewussten bei C.G. Jung anmeldet, schreibt er:

„der Bereich des menschlichen Dramas, den wir betrachten, spielt sich zwischen den Persönlichkeiten ab, und es ist immer eine Isolation innerhalb des sozialen Lebens, die sie von Anfang an charakterisiert. […] Das ‘Individuum’ hat nie existiert. Er ist ein Grenzbegriff, selbst im pathologischen Leben. Ein abstrakter Begriff, zu dem sich die ‘Person’ zurückzuentwickeln ‘scheint’.“ [42]

In einer seiner Visionen des ersten Teils von Aurelia sieht Gérard ein lichtdurchflutetes Zimmer, frisch und duftend:

„Drei Frauen arbeiteten in diesem Raum; sie stellten, ohne ihnen genau zu gleichen, drei Verwandte und Freundinnen aus meiner Jugendzeit dar. Bei jeder schienen die Züge mehrerer dieser Personen sich vereinigt zu haben. Die Umrisse ihres Gesichtes schwankten wie die Flamme einer Lampe, und alle Augenblicke wechselte etwas von der einen zur anderen über; das Lächeln, die Stimme, die Farbe der Augen, des Haares, der Wuchs, die vertrauten Gebärden glitten ineinander, als wären sie von dem gleichen Leben belebt […].“[43]

In diesem Sinn eines dividuellen Ineinander-Übergehens schreibt Tosquelles: „Aurelia ist nicht die reale Person der Mademoiselle Colon“: Sie ist eine „Verdichtung“ von vielen Frauen.[44] Deren Interpretation als eine unerfüllte oder verschmähte oder vorbeigegangene Liebe zu einer individuellen und konkreten Person verengte die Lesung der Konstellation massiv. Die Singularitäten der Frauenfiguren Nervals bleiben dunkel genug, labil und volatil genug, um nicht individualisiert zu werden. Sie behalten ihre dividuelle Qualität, ihre zeitliche und räumliche Transversalität, immer mehrere, immer Mannigfaltigkeit, immer Konstellation, schließlich queer, wie am Beginn der Pandora, wo Nerval schreibt, dass auf die schöne Pandora des Wiener Musiktheaters wohl am ehesten das Rätsel gepasst hätte, das auf einer Inschrift in Bologna zu lesen war: „AELIA LAELIA -— Nec vir, nec mulier, nec androgyna, etc. Weder Mann noch Weib, noch androgyn, weder jung noch alt, weder keusch noch närrisch, noch schamhaft, sondern alles dieses zusammen.“ In beide Richtungen gleich lesbar ist AELIA LAELIA Zeichen der queer-dividuellen Volatilität der Gender, aber auch der Lebensalter und der Dichotomie von Normalität und Wahnsinn. Die Pandora durchquert all diese Zuschreibungen, mannigfaltig queer.

Und diese mannigfaltig-queere Konstellation entfaltet auch die Autor:innenschaft der Aurelia: 1. Gérard, der dem medizinischen Diskurs gemäß fügsam seinen Krankenbericht verfasst, 2. Je-rard, der Ich-Erzähler, der poetologischen Grundsätzen gehorcht und die Traum- und Wahnberichte neu verfügt, und schließlich 3. Dream Gerrard, das träumende und erträumte Un/Gefüge von transversalem Intellekt als dividueller Autor:innenschaft. Und als deren Komponenten, gemeinsam mit Aurelia, Pandora, Tosquelles, Nerval and Stanshall, delirieren wir, fallen wir aus der Furche, um Träume queerer zu sehen.

[1] Für mehr Hintergrund dazu vgl. John Roberts, Red Days. Popular Music and the English Counterculture 1965-1975, Wivenhoe: Minor Compositions, 2020, S. 95-99; Lucian Randall und Chris Welch, Ginger Geezer: The Life of Vivian Stanshall, London: 4th Estate, 2010.

[2] Norma Rinsler, Gérard de Nerval, London: Athlone, 1973; Benn Sowerby, The Disinherited. The Life of Gérard de Nerval. 1808-1855, London: Peter Owen, 1973.

[3] Sowerby, The Disinherited, S. 130.

[4] „Vivian Stanshall’s Week“, BBC 1974, https://www.youtube.com/watch?v=Fq1Ndnr2HtQ&list=RDQMQjqvoEHcBYQ&start_radio=1; vgl. hier vor allem den Ausschnitt 9.19-10.05. Die Schildkröten danach nehmen Bezug auf die Baudelaire zugeschriebene Praxis, anstelle eines Hummers mit einer Schildkröte an der Leine durch Paris zu flanieren.

[5] Sowerby, The Disinherited, S. 81.

[6] Ebd., S. 27f.

[7] Ebd., S. 156.

[8] Ebd., S. 152.

[10] Vgl. das erste Kapitel „Realismus“ der Oktobernächte: „Und in der Tat, kann der Roman je die bizarren Verwicklungen des Lebens wiedergeben? Man erfindet den Menschen, weil man ihn nicht zu beobachten vermag. Gibt es bessere Romane als die komischen – oder tragischen – Geschichten eines Prozessberichtes?“ Gérard de Nerval, Oktobernächte, Werke II, hrsg. von Norbert Miller, München: Winkler, 1988, S. 465.

[12] Norbert Miller, Die künstlichen Paradiese. Literarische Schöpfung aus Traum, Phantasie und Droge, Göttingen: Wallstein, 2022, S. 605.

[13] Susanne Goumegou, Traumtext und Traumdiskurs. Nerval, Breton, Leiris, München: Fink, 2007, S. 13.

[14] Gérard de Nerval, Die Töchter der Flamme, Werke III, hrsg. von Norbert Miller, München: Winkler, 1989, S. 119: „Dieser Zustand, in dem der Geist sich den wunderlichen Verstrickungen des Traumes noch widersetzt, lässt oft in wenigen Minuten die lebhaftesten Bilder eines langen Lebensabschnittes gedrängt vorüberziehen.“

[15] Nerval, Aurelia, Werke III, S. 361.

[16] Vgl. Miller, Die künstlichen Paradiese, S. 665.

[17] Nerval, Aurelia, Werke III, S. 364.

[18] Nerval, Werke III, S. 488, Anm. 8.

[19] Nerval, Kleine Traumschlösser der Bohème, Erstes Traumschloss, I. Die Rue du Doyenné, Werke III, S. 9.

[20] Vgl. Gilles Deleuze und Félix Guattari, Anti-Ödipus, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1977, S. 508f.

[21] Zit. n. Norbert Miller, „Nervals bukolische Hadesfahrten“, in: Nerval, Werke III, S. 601-668, hier S. 666.

[22] Ebd., S. 667.

[23] Nerval, Pandora, Werke III, S. 325.

[24] Gilles Deleuze, Kritik und Klinik, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2000, S. 15f.

[25] Nerval, Aurelia, Werke III, S. 427.

[26] Nerval, Die Töchter der Flamme, Werke III, S. 211. Sylvie „lebte unter ihnen wie eine geschäftige Fee, die ringsum Überfluss verbreitet.“

[27] François Tosquelles, Le vécu de la fin du monde dans la folie. Le témoignage de Gérard de Nerval, Grenoble: Éditions Jérôme Millon et Jacques Tosquellas, 2012.

[28] Der Polizeikommissar für allgemeine Ermittlungen, Rispoli, an den Präfekten der Lozère, Mende, am 8. April 1943, „ Situation politique de la commune de St Alban“, Nr. 929, RI/YC, Archiv des Departments Mende.

[29] Jean Oury, „Préface“, in: Tosquelles, Le vécu de la fin du monde dans la folie, S. 7-11, hier S. 8.

[30] Der Direktor der Polizeibehörde von Lozère an den Präfekten von Lozère, Mende, am 13. Januar 1947, „ a/s Epoux Tosquellas, sujets espagnols, en instance de naturalisation “, Nr. 2022, Archiv des Departments Mende.

[31] Tosquelles, Le vécu de la fin du monde dans la folie, S. 17.

[32] C.G. Jung, On Psychological and Visionary Art. Notes from C.G. Jung’s Lecture on Gérard de Nerval’s Aurelia, hrsg. v. Craig E. Stephenson, Princeton: Princeton University Press, 2015.

[33] Tosquelles, Le vécu de la fin du monde dans la folie, S. 145.

[34] Anne Querrien, „Wahnsinn und Bürger:innenschaft“, Text für die Konferenz “Queer Tosquelles” am 21. und 22. Juni 2024, an der Kunsthochschule für Medien Köln. Siehe diese Ausgabe von transversal.

[35] Tosquelles, Le vécu de la fin du monde dans la folie, S. 107-126.

[36] Ebd., S. 109.

[37] Ebd., S. 112.

[38] Ebd., S. 113.

[39] Ebd., S. 138.

[41] Tosquelles, Le vécu de la fin du monde dans la folie, S. 153.

[42] Ebd., S. 94.

[43] Nerval, Aurelia, Werke III, S. 377f.

[44] Tosquelles, Le vécu de la fin du monde dans la folie, S. 167.