09 2025

Voir ses rêves plus queerement

Traduit de l'anglais par Anne Querrien

Dream Gerrard[1]

Le queer est dividuel : jamais lié à un individu. Il n'y a pas d'identité queer : le queer est anti-identitaire et en devenir loin-près-semblable. Il n'est pas substance, il est toujours subsistantiel,[2] toujours dans quelque chose, sous quelque chose et autour de quelque chose. À cet égard, des cheveux en désordre sont des antennes queer ; des bras ouverts sont des palpeurs, attirés et connectés à d'autres cheveux, d'autres bras, d'autres palpeurs.

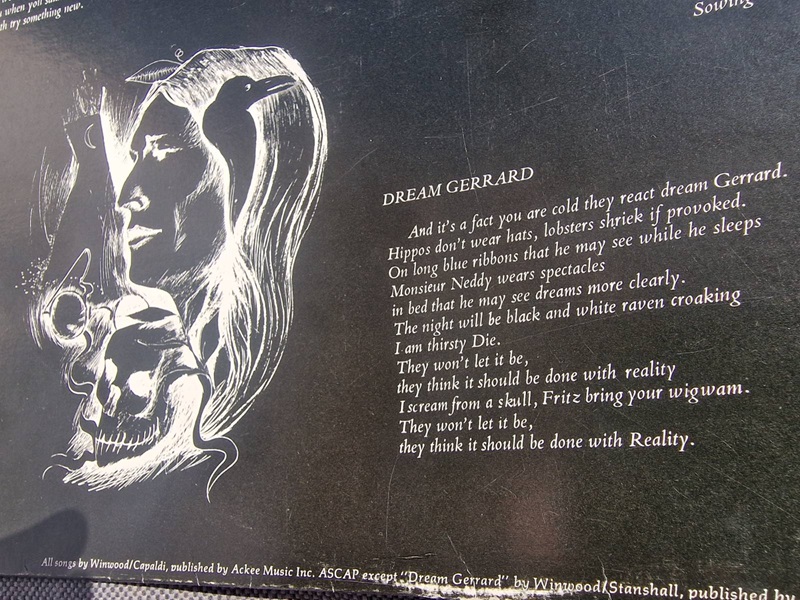

Dream Gerrard est l’une des chansons de l'album When The Eagle Flies (1974) du groupe Traffic, co-écrite par Stevie Winwood et Vivian Stanshall – sans doute le représentant le plus singulier de toute une génération d'étudiants en art des années 1960 en Grande-Bretagne, néo-dadaïste mais toujours méfiant à l'égard de l'innovation et de l'originalité. Avec la Bonzo Dog Doo Dah Band, Stanshall ne cherche pas l’originalité mais reprend des formes musicales existantes qu’il modifie en y injectant une écriture poétique, surréaliste, monstrueuse, de style évanescent. Leurs accessoires et leurs machines à marionnettes, leurs costumes grotesques et leur théâtre absurde ont influencé les Monty Python avant les Monty Python, ainsi que les derniers Beatles et les premiers John Peel, non seulement au niveau des tenues de scène et de la performance, mais de plus en plus souvent en s'infiltrant directement dans la vie quotidienne, afin de la dénormer, la déterritorialiser, de la désarrimer un tant soit peu, hors du sillon.

En 1973 paraissent en anglais deux biographies de Gérard de Nerval, par Norma Rinsler et Benn Sowerby. Vivian Stanshall, qui a lu au moins la seconde, y a probablement trouvé de nombreux parallèles avec sa propre vie tourmentée, indisciplinée : la relation fragile avec un père revenant de la guerre, l’instabilité existentielle, des formes artistiques expérimentales, la folie au jour le jour, la dépression mentale – autant de points communs entre les vies de Vivian et de Gérard, sans oublier la devise d’Aurélia (1854), le dernier roman de Nerval – « Le rêve est une seconde vie »[3] – qui laisse son empreinte sur Stanshall. On en retrouve la trace dans ce que dit le refrain de « Dream Gerrard », qui déplore l’enfermement dans l’étroit concept de réalité et l’impossibilité de toute transition entre rêve et réalité : They wont let it be. They think it should be done With reality. A partir d’une continuité entre rêve et vie, comme dans le sous-titre d’Aurelia, se heurter à un seuil infranchissable, refouler son existence même, refuser l’articulation, le vagabondage entre rêve et réalité.

En très peu de phrases, les paroles de Stanshall braquent quatre projecteurs sur la vie et l'écriture de Gérard de Nerval : 1) la relation entre la vie et le rêve 2) le mode de vie de la Bohème galante 3) l’écriture et l’esthétique de Nerval et 4) pour finir, sa mort. Stanshall a pu, à partir de la biographie de Nerval par Sowerby,[4] relier très facilement ces aspects à son milieu et au style de vie des années 1960-70.

1° And it's a fact you are cold they react dream Gerrard[5]

L'introduction tout comme le refrain insistent sur le thème central et la technique de Gérard de Nerval – à savoir la confrontation avec tout ce qui fait seuil, et les points de transition possibles en rêve et à partir du rêve, ou entre rêverie en plein jour et hallucination. Dream Gerrard, c’est un rêve en commun entre Vivian et Gérard à travers cette chanson, mais c’est aussi Dream-Gerrard : une intelligence transversale, une foule dividuelle des fantômes écrivant avec le poète Nerval, en prise avec le milieu que constitue la Bohème galante des années 1830, avec les poètes dont il a été le traducteur ; de Goethe à E.T.A. Hoffmann en passant par Heinrich Heine, sans oublier les figures féminines formatrices de sa vie et de ses textes, de Pandora à Sylvie à Aurélia – jusqu’à nous inclure nous, qui revisitons depuis un à présent-queer[6] l’histoire mineure de controverses esthétiques et politiques d’une autre époque, cinquante ans après Traffic et Vivian Stanshall.

2° Hippos don't wear hats, lobsters shriek if provoked on long blue ribbons[7]

On verra dans ces deux formules un raccourci saisissant des frasques de la Bohème galante des années 1830, tirées du riche vivier d’anecdotes de la biographie de Nerval. À 20 ans, Gérard prend plaisir à aller au Jardin des Plantes : « Il resta quelque temps à fixer un hippopotame dans un bassin. Après quoi il lui lança son chapeau ; et partit visiter la galerie paléontologique ». Ce qui donne, condensé par Vivian : les hippopotames n’ont pas de chapeau. Les hippos sans chapeau sont assortis, dans la chanson, d’une autre espèce animale et d’une flânerie urbaine, l’une et l’autre inspirées de la biographie : « …il était apparu sous les arcades du Palais-Royal promenant un homard au bout d’un ruban, et avait répondu, lorsqu’on l’avait interrogé : mais en quoi serait-il plus ridicule d’être accompagné d'un homard plutôt que d'un chien, d'un chat, d'une gazelle, d'un lion ou de tout autre animal ? J'aime les homards : c’est un animal calme, sérieux, il connait les secrets de la mer, n'aboie jamais et ne déchiquète rien contrairement au chien – que Goethe trouvait très antipathique, et lui en plus n’était pas fou ! ».

Fou ou pas, pour Vivian Stanshall, les pratiques de la Bohème galante et leurs déambulations queers dans le Paris des années 1830 ont un rapport direct avec l’explosion du nombre de bars et de clubs dans le Londres des années 1970, et avec ses propres facéties –auxquelles on peut facilement imaginer que Tosquelles aurait volontiers pris part, lui et sa bande d’amis surréalistes des années 1940.

3° Monsieur Old Neddy wears spectacles in bed that he may see dreams more clearly[8]

Monsieur Old Neddy, c’est l'ami de Gérard : le poète Théophile Dondey qui a réécrit son nom sous forme d’anagramme : Philothée O'Neddy. Il était tellement myope qu'il portait tout le temps ses lunettes, et selon la biographie : « il les portait même en dormant et disait que sans elles il "n’aurait pas pu voir ses rêves et serait passé à côté des enchantements de la nuit" ».[9] Il ne s’agit donc pas nécessairement d’analyser, d’interpréter ou de radiographier les rêves pour en extraire la normalité : ce n’est pas cela qui se cache derrière le désir de voir les rêves plus clairement. Ce qui pousse O'Neddy et Vivian Stanshall à porter des lunettes pour dormir, c'est bien plutôt la peur de rater la magie de la nuit, son enchantement – la peur de ne pas y voir queer sans lunettes. Voir les rêves en plus queer c’est ça la magie de la nuit.

4° The night it will be black, and white raven croaking, I am thirsty, die[10]

On lit dans la biographie que « le 24 janvier [1855], il écrit à sa tante : “ Ne m'attendez pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche” ».

Une nuit blanche, une nuit sans sommeil, c'est aussi une nuit noire, du moins la nuit où Gérard de Nerval mettra fin à ses jours. Le corbeau qui croasse rappelle le pauvre malade d'Aurélia, que le narrateur à la première personne appelle son frère et qui, à la dernière page du roman, sort du coma grâce aux soins de Je-rard en disant : « J'ai soif ». Malgré la souffrance réellement éprouvée dans les limbes du rêve, la magie queer de la nuit s’en prend aux discours normatifs. Ce qu’elle dit, c’est que la frontière poreuse entre l'art et le délire menace de toutes parts : elle menace le dedans, l’intériorité du sujet, mais elle menace aussi le dehors en tant que composante des révolutions moléculaires.

Il y a une autre phrase entre les refrains qu’on ne comprend pas si on ne la relie pas à la biographie : Fritz, bring your wigwam. J’y vois la figure du vagabond qui traverse à la fois l’écriture, l’existence et les désirs de Nerval. Fritz est le double germanophile de Gérard, qui vers la fin de sa vie emporte partout avec lui son galetas, son territoire existentiel, et plante sa tente où il peut.

Les délires queer de Gérard de Nerval

1.

Cent ans avant la brève rencontre, à Saint-Alban, entre le surréalisme, l'Art brut, et la machine sociale de l'asile et de la Résistance, Gérard de Nerval invente le réalisme des rêves, un réalisme à facettes multiples entre délire et poésie. Avec toute la douceur d’une masculinité mineure, il le fait avec une incroyable acuité d'observation et de description, radicalement réaliste. Ce qui était une dichotomie entre rêve et vie, réalité et illusion, se transforme en une forme d’affirmation d’hallucinations multiples – de toutes les visions, machinations et fantômes qui peuplent la poésie. Dans l’esthétique au trait léger, multiple et enchanteur de Nerval, on ne décrit plus deux états distincts qui affirmeraient, différencieraient ou condenseraient le rêve et la vie, mais une palette de nuances qui demandent à être écrites et lues avec une intensité et une précision qui leur sont propres.

« Le rêve a tué la vie », écrit Théophile Gautier, ami de Nerval, dans la nécrologie qui paraît après le suicide du poète en janvier 1855. Pourtant, dans la vie de Nerval, les rêves constituent justement le réservoir des matériaux d’un réalisme radical, qui relève de l'expérience vécue. Gautier se laisse beaucoup trop influencer par les dernières années, qui furent certes placées sous le signe de la terreur, des crises, des ruptures et d’une vie très précaire, soumise à une itinérance depuis 1840, qui n'a fait que s’aggraver dans les années 1850. Mais ce que lègue Gérard s’énonce ainsi : « Le rêve est une seconde vie ». C'est ainsi qu'il commence son Aurélia, dont le sous-titre n'est pas le rêve et la vie pour rien. Il ne s'agit pas de rêve au sens étroit du terme : ce qui résonne et illumine le vaste pays du délire, c'est le demi-sommeil, le rêve éveillé, l'imagination, les illusions et les visions, les hallucinations et les halos, le fait d'entendre des voix et d'avoir une seconde vue.

Les premières ébauches d'Aurélia remontent probablement au mois de février 1841, date où Nerval subit une première dépression suivie d’hospitalisation. Cette période est précédée de drames amoureux, réels ou imaginaires, à Paris avec l’actrice très connue Jenny Colon, à Vienne avec la pianiste virtuose Marie Pleyel, et à Bruxelles avec l’une et l’autre, au tournant de l'année 1840/41. À cet égard, on ne doit pas chercher dans Aurélia de correspondance avec une personne de sexe féminin identifiable via la biographie : c’est une constellation réunissant une multiplicité de figures féminines, réelles ou mystiques. Au début d'Aurélia, Nerval décrit la première phase de ce qu'il appellera sa vita nuova et répugne à employer le mot de maladie : « et je ne sais trop pourquoi je l'appelle maladie, car je ne me suis jamais senti mieux dans ma peau ». Il ne l'élabore cependant qu'après un nouveau séjour en clinique en 1853 au cours de la dernière année de sa vie, comme conclusion de la (deuxième) phase au cours de laquelle, à partir de 1852, il écrit de nouvelles choses, en assemble d'autres et publie les livres qui établiront sa renommée de crypto-héros des avant-gardes du début du 20ème siècle. C'est aussi la période où il se rend compte qu'il ne peut plus contrôler l'afflux de rêves dans sa vie ; ni les expériences de plus en plus violentes de franchissement des frontières.

Après les premières pages d'Aurélia – le narrateur à la première personne sort tout juste de la constellation Aurélia/Jenny-Marie à Bruxelles avec l'intention de « se dépêcher de retrouver mes amis » le plus vite possible – une forme de délire s’ensuit rapidement : la seconde vision dans le rêve éveillé est suivie d'un long cauchemar, puis le soir suivant d'une série de visions délirantes, y compris une crise et une chute qui se terminent par un long séjour en clinique. Même si le style descriptif et narratif assuré de Nerval s'est transformé avec Aurélia en une forme de vulnérabilité ébranlée et inquiète, l’objectif reste de voir les rêves plus clairement grâce à une description radicalement réaliste. La clarification et l’élucidation des rêves permettront d'affirmer et de différencier les événements les plus dramatiques et les scénarios les plus délirants. Le port de lunettes pendant le sommeil pour « voir les rêves en plus clair » correspond aux lunettes radicalement réalistes du narrateur dans les descriptions que fait Nerval de paysages vécus et imaginés, de relations et de mondes de choses dividuelles.

2.

Ce qui allait se transformer en itinérance, en précarité extrême et en désorientation dans les dernières années de la vie de Nerval était au départ, au début des années 1830, la recherche ouverte d’un mode de vie expérimental : un esthétique de l'existence de la Bohème galante parisienne, comme Nerval devait l'appeler dans le titre d'un volume de poèmes, 20 ans plus tard. Une vie artistique indisciplinée dans un présent dilaté qui puise ses modèles dans le mode de vie vagabond de ce que Marx dénoncera dans le 18 Brumaire comme le Lumpenprolétariat. En matière de voyage et de vagabondage, la phase bohème de Nerval du début des années 1830 concerne la flânerie urbaine, mais plus tard aussi une activité de voyage croissante qui ne doit pas seulement être comprise comme un moment d'agitation et de déterritorialisation, mais aussi comme le territoire d'un matériau pouvant être littérarisé dans des couches toujours nouvelles – ceci valant aussi bien pour les voyages en Orient que pour les déplacements vers l'Allemagne voisine, vers le paysage de l'enfance dans le Valois ou dans les environs de Paris.

En novembre 1834, Nerval écrit à un ami : « j’habite maintenant Impasse du Doyenné n°3, mais je n'y suis presque jamais. En deux mots, tant que rien n'est arrangé, je dors sur un matelas en attendant que ça s'améliore ». Fritz always has his wigwam. Il s'installe dans des quartiers sordides, dans des culs de sac misérables ou festifs, dort sur des matelas, se promène avec ou sans homard, jette son chapeau aux hippos.

3.

Tout au long de sa vie, Nerval n'aura eu de cesse d'expérimenter les modes et les genres d'écriture : récits de voyage, pièces de théâtre, traductions, poèmes, poèmes en prose, portraits, essais, critiques littéraires, articles journalistiques, anthologies compilées ou recompilées à partir de textes existants, romans et nouvelles – Sylvie, Les Filles du feu, Les Illuminati et le dernier roman Aurélia, souvent considérés comme des modèles pour les avant-gardes du 20ème siècle. Après avoir dilapidé (pour les autres plutôt que pour lui) l’héritage qu’il reçoit au milieu des années 1830 – « nous étions jeunes, toujours heureux et parfois riches » – il entame une phase de précarité sociale et psychologique au début des années 1840, et passe d'un genre à l'autre selon la demande. Les coupes, la mise en pièces, le reconditionnement de fragments existants : cette pratique nait de la nécessité, par manque d'argent ou en phase de délire, de produire vite et à la demande. Ces contraintes font émerger un style et une technique littéraires qui dissocie, cisèle des fragments qui ne veulent pas se joindre ou au contraire se joignant trop bien, ce qui produit « dissemblages » et déconnages.

Les textes de Nerval sont précis, légers, sans pathos, et pratiquent parfois l’auto-dérision. Comme l’écrit Heinrich Heine, « la langue de Gérard coulait, tendre et pure comme sa douceur d’âme incomparable ». Cette masculinité mineure se reflète dans l’attention et la précision avec lesquelles Nerval décrit les choses, avec une même virtuosité dans le fragment ou sa recomposition.

Ces recompositions à l’œuvre impliquent aussi un jeu avec des temporalités multiples, non-linéaires : zooms avant, flash-backs, intrication de temps grammaticaux. Le maniement virtuose et tumultueux de couches de temps peut conduire à des vertiges à la lecture, à la nécessité de tourner les pages à l’envers pour tenter de comprendre comment une chose s’entrelace avec une autre. Même en relisant à l’envers, en recherche d'équilibre, il reste du vertige.

On trouve dans Pandora (1854) un exemple de désordre dans les strates temporelles. C’est la nuit du réveillon 1839-40 à Vienne, Nerval passe trois mois dans une chambrette « avec des blanchisseuses » ; Pandora prend ici les traits, pour le narrateur, de la pianiste Marie Pleyel, qui l'a invité à venir fêter le Nouvel An. Il boit toute la nuit en solitaire, noie ses rêves éveillés dans du Tokay rouge, de la bière bavaroise, un bock de Heuriger et du vin vieux. Sur quoi Marie/Pandora prend les traits de l’impératrice Catherine de Russie, puis les choses s’emballent, jouent avec une éternité vite menacée d’extinction lorsque Pandora répand son poison dans l’air: « Malheureuse, lui dis-je, par ta faute nous sommes perdus, la fin du monde est proche ! ». Sauf qu’ici la fin du monde est quelque chose qui menace l'individu : le narrateur à la première personne, incapable de suivre la déesse qui s'élève à travers les éons qui l’attendent, passe son temps à grignoter des graines de grenade, s'étouffe, suffoque, et on finit par lui couper la tête, « et je serais vraiment mort si un perroquet qui volait par-là n'avait pas picoré quelques-unes des graines que j'avais recrachées ». Dans une variation sur la métempsychose, le perroquet s’envole avec les graines mélangées au sang du narrateur, direction le Vatican. Etc.

4.

Le délire de Nerval n'est pas un délire de domination : c’est mais un « délire bâtard » comme dit Deleuze dans Critique et clinique, et même un délire queer-bâtard, au sens latin de de-lirare : sortir du sillon, s'écarter de la ligne droite. C’est le sillon et sa norme, le problème ; délirer c’est dévier, s’évader de la normalité, vivre une vie mineure déjantée, déviation et production délirante de dissemblages.

Dans les dernières pages d'Aurélia, la clinique la nuit inspire le narrateur, et lui procure le jour la compagnie d’un malade, un pauvre homme, « dont les facultés intellectuelles avaient étrangement battu en retraite », qui reçoit l'attention bienveillante de Gérard : « Après avoir appris qu'il était né à la campagne, je passais de longues heures à lui chanter de vieilles chansons de village, dans lesquelles j'essayais de mettre l'expression la plus touchante. À un moment, le malade se mit à chanter, ouvrit lentement les yeux et finit par dire : “J'ai soif” ». Ce qui semble annoncer la mort dans la chanson « Dream Gerrard » de Vivian Stanshall, s'avère être dans Aurélia une machine sociale à affirmer le dissemblage, la déviance, la dénormalisation. Certes, le malade se croit mort, et déjà au purgatoire, mais le délire dividuel, l'intervention éthico-esthétique, la machine sociale et sa prise en chargee instituante le font renaître à la vie en passant par une chanson.

On confond souvent le narrateur à la première personne et l’auteur Gérard de Nerval. Ce qui revient au pire à enfermer Gérard sans ambiguité dans la case genrée de l’homme malheureux, amoureux d'une femme inaccessible et d'une mère universelle. C’est l’interprétation réductrice qui circule dans les études littéraires et la psychanalyse, qui ne rend justice ni à l'auteur ni aux personnages féminins. Si Sylvie, Pandora et Aurélia sont des figures situées, singulières, elles sont imperceptibles et leurs contours se confondent. Elles sont hors du sillon, désarrimées-désordonnées, impossibles à individualiser ou identifier, et s'évanouissent dans le brouillard ou l'obscurité, se perdent en constellations de différentes « filles du feu » à chaque fois qu'elles semblent devenir tangibles. A la fois ombres intangibles et dangereusement singularisées par une abondance de détails typiques de Nerval, de son goût du ciselé et du situé. C'est le féminisme fondamental de l’écriture de Nerval.

Tosquelles en tant que dividual queer

1.

En 1948, Tosquelles présente sa thèse intitulée Essai sur le sens du vécu en psychopathologie ; en témoignage de Gérard de Nerval. D'une part, l'étude est nourrie d’observations et comptes-rendus issus de la pratique clinique, que Tosquelles analyse avec son collègue et patron Bonnafé et enrichit d’approches venues de la psychiatrie. D'autre part, elle s'appuie également sur la présence artistique propre à Saint-Alban et ses environs : sur les visites prolongées d'Éluard et de Nusch, de Tristan Tzara, de Bonnafé lui-même et, plus tard, d’Artaud, à qui Tosquelles rend visite avant sa mort. Tosquelles écrit :

Il s'agissait de proclamer et d’obtenir, hors des Asiles, un accueil humain positif de la folie. Mon illusion était entretenue évidemment, à Saint-Alban, par la présence et l'intérêt d'un certain nombre d’hommes des lettres, voire par leur collaboration à nos tâches. En premier lieu, Paul Éluard m'a beaucoup encouragé dans mon entreprise en me fournissant des documents concernant Nerval.[11]

Saint-Alban se caractérise également par des activités artistiques au quotidien qui émergent et prennent forme bien avant d’être connues et commercialisées sous le nom d'Art brut, bien avant que cette pratique artistique ne soit extraite de la machine sociale, rangée sous l’étiquette d’art des fous et marginalisée dans le champ de l'art et chez les collectionneurs.

De la constellation qui réunit à Saint-Alban résistance antifasciste, psychiatrie vagabonde et expériences artistiques jaillit un savoir des corps, qui rend impossible une lecture des formes artistiques et poétiques fondée sur leur seul contenu et sur une interprétation psychologique.

Alors que C.G. Jung lisait Aurélia en 1945 de façon prosaïque et non littéraire, comme exercice auto-nosologique que Nerval s'était fait dire de faire par son psychiatre Émile Blanche et qu'il avait accompli consciencieusement, la lecture de Tosquelles peut être comprise comme une lecture complémentaire-subsistantielle, qui affirme les aspects poétiques du texte. En tant que thèse, elle doit naturellement satisfaire aux critères d’une thèse en médicine, mais elle le fait sans s’opposer à l'attitude critique de Nerval vis à vis de la clinique, ni à son affirmation du délire, ni au raffinement de son écriture.

2.

Cela peut aussi être subsumé sous le concept d'existence esthétique, que Tosquelles thématise dans Le Vécu : l'esthétique comme invention de nouveaux modes de subjectivation et de nouvelles formes de vie (ensemble). Tosquelles consacre un chapitre entier, avant d'aborder le texte de Nerval, à la « sphère de l'existence esthétique selon Kierkegaard » et à la « forme de vie de certains malades mentaux » (107-126) :

Dans l'existence esthétique, on vit dans une confusion affective du moi et du monde » (112). (…) En jouissant de toutes les possibilités –en les actualisant – on manque de toute puissance sur soi-même. On se perçoit obscur à soi-même. L'esthète ne peut réaliser la “re-affirmation” ni l'acceptation de soi. Le moi apparaît, dans une certaine mesure, irréel. On vit dans une infinité des moments intellectuels et dans des ébauches d’action. On se sent libéré de toute continuité vitale, mais le moi qui s’éprouve et se voit ainsi, est un moi énigmatique, dépersonnalisé. (113)

On peut replacer cette théorie de la dépersonnalisation de l'existence esthétique, à la suite de Tosquelles, dans le contexte clinique des crises schizoïdes et de la schizophrénie, mais j’y verrai plus généralement la recherche de formes de vie et de territoires subsistentiels expérimentaux et indisciplinés, de machines transversales entre ces territoires, et d’une révolution moléculaire et con-dividuelle.

Tosquelles rapporte l'examen du docteur Barbier qui publie en 1907 la première monographie clinique d'Aurélia, dans laquelle Nerval est qualifié de « criminel aliéné », « car le suicide peut être décrit comme le résultat de l'instinct criminel ». Au-delà du scandale de ce jugement, Tosquelles et nous sommes plutôt intéressés par le diagnostic de Barbier de « manie itinérante, qui, toujours en progression, aboutit à transformer Nerval en un véritable vagabond ». (138)

C'est là que l’on se heurte le plus clairement à l'idéologie normalisatrice de la sédentarité, qui identifie tout ce qui lui est extérieur en termes de criminalité, d’aliénation et de vagabondage, qu'il s'agisse de gens du voyage, de citadins sans domicile fixe ou d'artistes bohèmes. À l'inverse, Théophile Gautier écrit dans sa nécrologie de Gérard de Nerval: [12]

Quoique son aspect fût souvent déguenillé, il n'était pas dans une véritable misère. Les maisons de ses amis, leurs bourses vides ou pleines, lui étaient également ouvertes lorsqu'il était dans l'impossibilité de travailler. Combien d'entre nous ont préparé une chambre dix fois dans l'espoir qu'il y passerait quelques jours. Personne ne pouvait être préparé plus longtemps, car son cœur agité avait besoin de liberté ! Comme une hirondelle quand on laisse une fenêtre ouverte, il entrait, se promenait deux fois, trois fois, trouvait tout beau et charmant et s'envolait pour rêver à nouveau sur les chemins. Ce n'était pas de l'indifférence et de la froideur, mais comme le rapide, le pied-ailé dont la vie est un vol éternel, il ne pouvait jamais s'arrêter.

3.

Dans l’Essai sur le sens du Vécu, Tosquelles explique sa vision d'Aurélia en termes de genre : « En réalité, Aurélia est une œuvre qui ne peut se classer ni parmi des romans, ni parmi des mémoires, ni parmi des essais philosophiques. Aurélia est de la poésie, de la poésie vécue. Et cette poésie, comme le dit Béguin, décide le destin de son auteur » (153). Aurélia est un poème vécu qui actualise l'expérience du délire comme chaîne d'événements entre rêve et rêverie, mémoire et hallucination. Dans cette recomposition poétique, ces fragments, cassures et obstacles de lecture, l'indicible trouve sa place. L'art de la condensation, le rythme de l'écriture et la technique consciente de recomposition des fragments de mémoire comme procédé stylistique littéraire créent une relation dividuelle-machinique dans laquelle l'auteur et l'essaim qui l'entoure portent de nombreuses paires de lunettes : des lunettes 4D, des lunettes hallucinatoires, des lunettes psychédéliques. Puissent-elles voir les rêves beaucoup plus queerement ; puisse queer n’être ici ni sujet, ni nom ni adjectif, mais un adverbe têtu.

4.

Aussi grande que soit l'image de l'individu « queer » Tosquelles (ou celle de Stanshall et de Nerval) avec ses cheveux en désordre, son langage souvent déviant et ses concepts apparemment ingénieux, cette perspective individuelle n'est pas pertinente pour comprendre la qualité queer de la machine Tosquelles. Le queer est dividuel dans la mesure où il n'est pas une identité queer. Il est anti-identitaire et engendre du semblable. Il n'est pas substance mais il est toujours subsistant, toujours dans quelque chose, sous quelque chose et autour de quelque chose.

Tosquelles écrit, après un long passage où il exprime de légers doutes sur l'abstraction de l'inconscient collectif chez C.G. Jung : « le secteur du drame humain que nous envisagerons se joue entre personnages et c’est toujours un isolement à l’intérieur de la vie sociale qui le caractérise d’emblée. [...] “L'individu” n'a jamais existé. Il est une notion limite, même dans la vie pathologique. Une notion abstraite vers laquelle “semble” régresser la “personne”. » (94)

Dans l'une de ses visions de la première partie d'Aurélia, Gérard voit une pièce inondée de lumière, fraîche et odorante : « Trois femmes travaillaient dans cette pièce, et représentaient, sans leur ressembler absolument, des parentes et des amis de ma jeunesse. Il semblait que chacune eut les traits de plusieurs de ces personnes. Les contours de leurs figures variaient comme la flamme d'une lampe, et à tout moment quelque chose de l'une passait dans l'autre ; le sourire, la voix, la teinte des yeux, de la chevelure, la taille, les gestes familiers s'échangeaient comme si elles eussent vécu de la même vie (…) ». (267)

C'est dans ce sens de passage et d'échange entre individus que Tosquelles écrit « Aurélia n'est [pas] la personne réelle de Mademoiselle Colon », elle est une « condensation de plusieurs femmes ». (167) Chaque interprétation comme un amour inassouvi, repoussé ou passé pour une personne individuelle et concrète réduit massivement la lecture de la constellation. Les singularités des figures féminines de Nerval restent suffisamment sombres, instables et volatiles pour ne pas être individualisées. Elles conservent leur qualité dividuelle, leur transversalité temporelle et spatiale, toujours plusieurs, toujours multiplicité, toujours constellation, finalement queer, comme au début de Pandore, où Nerval écrit que la belle Pandore du théâtre musical viennois aurait sans doute mieux convenu à l'énigme que l'on pouvait lire sur une inscription latine à Bologne : AELIA LAELIA -- Nec vir, nec mulier, nec androgyna, etc. « Ni homme, ni femme, ni androgyne, ni fille, ni jeune, ni vieux, ni chaste, ni fou, ni modeste, mais tout cela à la fois » : Lisible dans les deux sens également, AELIA LAELIA est le signe de la volatilité queer-dividuelle du genre, mais aussi de l'âge et des générations et de la dichotomie de la normalité et de la folie. Pandora traverse toutes ces attributions, queer de multiples façons.

Et cette constellation multiple-queer déplie également la paternité littéraire d'Aurélia : d'abord en tant que Gérard, qui semble docilement écrire son rapport médical selon le discours clinique, ensuite en tant que Je-rard, le narrateur à la première personne, qui obéit à des principes poétiques et réarrange les récits de rêve et de délire, et enfin, en tant que « Dream Gerrard », dissemblage rêvé et rêvant de l'intellect transversal en tant que paternité dividuelle. Et en tant que composantes de ce dissemblage, avec Aurélia, Pandore, Tosquelles, Nerval et Stanshall, nous continuons à dénormaliser, à désarticuler, à déserter le sillon, à nous écarter de la voie et à nous dérégler, et nous pouvons apprendre à voir les rêves en plus queer.

Publié initialement dans : Chimères No 107, Septembre 2025

[1] « Rêve Gerrard ». La chanson est tirée de l’album When the Eagle Flies du groupe Traffic (1974). https://www.youtube.com/watch?v=q1VWMkbpsqU 0-3.10 Le titre de cet article traduit de l’anglais – « May seem dreams more queerly » – reprend une ligne de la chanson de Traffic : « May see dreams more clearly ».

[2] G. Raunig, Dissemblage. Machinic capitalism and Molecular Revolution, London: Minor Composition, 2022. Voir aussi G. Raunig, Dividuum, Los Angeles: Semiotext(e), 2016. Le concept de « dissemblage » est construit à partir du concept deleuzien-guattarien d’ « assemblage », c’est-à-dire de la traduction en anglais de l’« agencement ».

[3] G. de Nerval, Aurélia et autres textes autobiographiques, Paris: Flammarion, 1990.

[4] B. Sowerby, The Disinherited. The Life of Gérard de Nerval, New York: New York University Press, 1974.

[5] Et c'est un fait, tu as froid, ils réagissent, rêve Gerrard. Voir les paroles en ligne : https://lyricsfrance.com/traffic/dream-gerrard/

[6] Cet « à-présent » renvoie au « Jetzt-Zeit » de Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, Petite Bibliothèque Payot, trad. O. Mannoni, 2017.

[7] Les hippos ne portent pas de chapeaux, les homards hurlent si on les provoque, au bout de leur laisse bleue

[8] Monsieur Old Neddy garde ses lunettes au lit pour voir les rêves en plus clair. Le titre de ce texte adapte la formule « en plus clair » – « pour voir les rêves en plus queer ».

[9] Cf. Sowerby, The Disinherited, p. 27 et suiv.

[10] La nuit, elle sera noire, et le corbeau blanc croassera, j’ai soif, je meurs.

[11] F. Tosquelles, Essai sur le sens du vécu en psychopathologie ; en témoignage de Gérard de Nerval, 1948. Les références entre parenthèses dans le corps du texte renvoient à l’édition de F. Tosquellas. Le vécu de la fin du monde dans la folie: Le témoignage de Gérard de Nerval, Grenoble: Éditions Jérôme Millon et Jacques Tosquellas, 2012, p. 17.

[12] T. Gauthier, La Presse, 30 janvier 1855. En ligne. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4768481